バルト海・北海へ進出したいロシアにとっては、フィンランド湾はのど元に棘がある気分だろう。現在でもバルト三国の最南端(リトアニアとポーランドとの間)にロシア領の飛び地があるが、かつてのドイツ領ケーニッヒスベルク(現カリーニングラード)で手放したくないことなのだ。

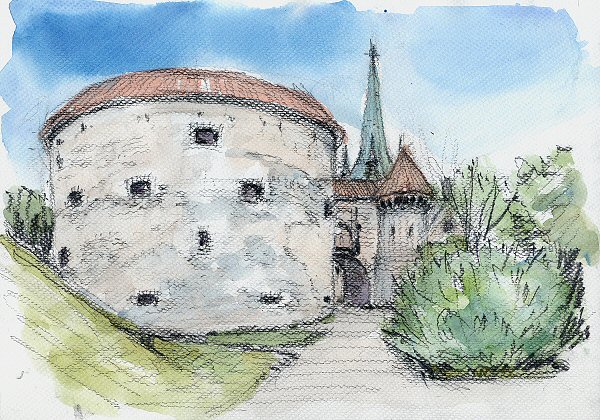

そこは第二次世界大戦開戦直前にドイツに嫌気がさし日本に亡命してきて、ユダヤか?と我が国の特高ににらまれていた建築家・ブルーノ・タウトの出身地である。彼自身は「十字軍に参加した中世のゲルマン騎士の家柄であった」という記述があり否定しているが、そのことを思い浮かべ、その騎士団活躍の時代をいくらかでも感じられればという思いも今回の日帰りスケッチの動機である。