木村産業研究所

前川がフランスから帰国(1930)後、アントニン・レーモンドの事務所での修業時代に、前川國男へ指名で設計依頼されたものである。それをレーモンドの承諾の元に前川の構想で設計され、設計者に前川國男の名を冠した最初の作品となったものである。【国・有形文化財】

木村産業研究所とは弘前藩の重臣で後の実業家・木村静幽の「郷土の地場産業を育てるには・・」という想いが発端で、その孫の木村隆三に託され実現したものである。隆三は駐仏武官としてパリに在住していた際に前川と親交があり、帰国後理事長として祖父の構想を前川に依頼して実現したのである。そして当初から弘前の工芸とクラフトマンの育成に務める施設として、現在は「こぎん研究所」が入居している。

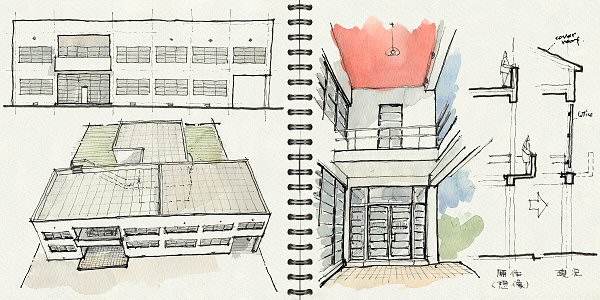

上:正面図

下:現地での設計模型を参考にした俯瞰図 | | | ポーチとその断面(想像) |

傷みはかなり見られるが、80年という経過を全く感じさせないというのが最初の印象で、ル・コルビュジェ仕込のモダニズムが各所に発揮されている。白い外壁と規則正しく割り付けられた突出し窓という単純な立面に、エントランスポーチの吹抜で大きな陰影を作りだし、なおかつ天井の大胆なアクセントカラーはまさしく師匠から受け継いだそのものであろう。このアクセントカラーは正面右端のピロティ(多分駐車場だろう)天井にも取り入れられている。開口部は細いサッシバーで横繁に割り付けられ、バウハウスにも通づるモダーンなものであるが、残念ながら道路側の窓はアルミ引違い窓に交換されてしまっていた。 内部に踏みこむと、床には小さなモザイクタイルに青い色の同寸タイルで縁取りを巡らし、細部にわたって趣向を凝らしている気配を感じさせる。階段踊り場のアルコーヴ、貴賓室のボウウインドウなどは単調な平面に暖かみを与える曲線であろう。

玄関ホールに建設当時の図面と模型が展示されていたが、全体の構成はまさにコルビュジェの建物のようだ! 内部の平面計画は大きく変わっていないのがわかるのだが、外部に限っては厳しい冬の環境のためか、各所に改修が為されている。屋外庭園を意図したであろう屋上のフラットルーフは全面的に金属板葺きの屋根で覆われ、凍結でダメになったと想像される正面バルコニーは撤去されて金属格子がはめ込まれている。裏側の出入口庇は凍結の繰り返しで散々な姿であった。弱冠20代の青年にとっては寒地建築の詳細を詰めるには経験が足りなかったのか?とも思わせるが、その後の前川建築での錬りに練った詳細の下地はこの試練から始まったのだろう。

このモダーン建築が1930年代に建てられた当時はモダニズム建築に対抗してナショナリズムやファシズムの台頭を背景にした帝冠様式が跋扈してくる時代である。中央から遠く離れているとはいえ軍都・弘前でこれだけのモダニズムを成し遂げたのは痛快なことである。

1933年に日本を訪れたドイツ人建築家ブルーノ・タウトもここ弘前・木村研究所を訪れている('35/5/27)。その時の旅行記には「コルビュジェ風の新しい白亜の建物」という一言だけを残している。 タウトが念頭に置いている歴史や風土との「釣合い」を感じられなかったのだろう、インターナショナルなモダニズムには批判的と思わせる一言である。

▲Back to Map

弘前市庁舎

弘前公園の堀に面して建つ、長い建物である。1958年に完成したものだが、さらに1974年に増築されている。

1958年という年は現・東京タワーが出来た年であり、日本の戦後処理が一段落して高度成長期に入った時代である。この弘前市庁舎もその頃に建てられたもので、貴重な公費を最小の投資で、最大の効果を意図したものだろう、日本の在来工法のように柱と梁を意匠的に表現したいたって構造的に合理的な建物となっている。しかしモダーン建築の巨匠はコルビュジェ譲りの解決をしている。長大な4階の建物を大きな2層の庇で括り、エントランスの吹抜を効果的に扱っている。結果的には単純な2層の建物のようにして、広大な弘前城と対比させたランドマークにしているのだ。このアイデアの基はコルビュジェのドミノシステム(*)を思わせるのだが考えすぎだろうか?

その後、改修と増築がおこなわれるが同じ手法は使ってない。前川が開発した大型煉瓦タイルを外壁に打ち込んだ外装で柱は一切表現せず、水平を強調した既存建物に対して垂直を強調している。さらに長大な建物にならない配慮と理解した。

スケッチしている傍で休憩しているタクシーの運転手が話しかけてきた。彼は郷土の建物を自慢していたのだが、増築部分だけを市庁舎だと誤解していた。彼にも同じ建物には思えなかったのだ。ちなみにこの外壁と同じ手法を使っている東京都美術館が翌年1975年の完成である。

50年程生き抜いている建物を見ると、同じ前川の設計による東京・世田谷区民会館(1959)、世田谷区庁舎(1961・1969)やレーモンドの高崎・群馬音楽センター(1961)のことが気に掛かる。阪神淡路大震災からの耐震問題が発端だと思うのだが、撤去して新建物への建てかえの話が出ているようなのである。用途は違うが、この弘前のように市民に愛され支持されていれば技術的なことは解決される。もっとも大事なことは築きあげてきた文化が守られることだ。

*:ドミノシステム

コルビュジェが1914年頃に提唱した量産住宅システム。

6本の柱と3枚の水平版からなる。

▲Back to Map

地図で場所を確認すると市街から完全に離れた場所にある。しかしここ弘前の町は東西南北3km四方でほぼ収まってしまうほどだ・・・ということで、ぶらぶら歩きながら行くことにした。途中の「禅林三十三ヶ寺」というのは慶長年間に津軽地方に点在していた禅寺(曹洞宗)を1ヶ所に集めたものだそうだ。そこを通り過ぎると段々上り坂になり寂しい風景に変わっていく。そして上り道の真正面に少しずつ現れてくるのが目的の斎場だ。

「緑の相談所」に続く勾配屋根の建物だ。車寄せ全体は寄棟屋根で覆い、斜天井はRCの構造表し、庇先端はあくまでも低く、深く・・アプローチの軸は東西方向だから、岩木山への敬虔な祈りを表現しているのだろうか。 北方向を望むと岩木川が目の前に広がる。

右手の中折屋根は内部斎場の機能なりの形で、暗い室内に山側の高窓から一条の光が差し込んでいるのが印象的だった。

左手は待合室で、手堅い打込大型煉瓦タイルの外壁で纏められている。

アプローチ傍らに波形鉄板葺きの小さな自転車置場が気に掛かった。ガスパイプをジョイントにしてスチール丸鋼で構成されている。ありふれた材料で大袈裟でなく手を抜かないデザインが良い。しかしここまでどういう人が自転車に乗ってくるのだろうか?