熊 谷 ・ 歓 喜 院

・・・「妻沼の聖天さま」が「国宝人気」に湧いている!・・・

熊谷市妻沼の歓喜院聖天堂が、県内初の国宝建造物に指定された。(平成24年5月)

妻沼という町は埼玉県北部の県境・利根川に接し、川向こうは群馬県太田市である。そのため江戸時代には利根川の渡船場として栄え、妻沼聖天の門前町として発達した町である。そればかりか利根川中流域の氾濫による肥沃な平地は豊かな農業をもたらした。

そんな知識は後になって得たものだが、頭は空にして利根川堤のサイクリングロードを館林から散策してきた。梅雨明け宣言後の日本で一番熱い町として有名な「熊谷」と「館林」間である。

貴 惣 門

2012.7.15

参道の最初の門(八脚門)で、高い左右の灯明台が印象的だ。左右に像があるので「仁王門」か?と思いきや「貴惣門」と称して、左右像は金剛力士像ではなく、毘沙門天(右)、持国天(左)だという。

この門の注目点は、横に回って見つけることが出来る。妻側に破風を三つ重ねている珍しい形式だ。青森県弘前市の誓願寺山門を思い出すが、それと違うのは平入りだということ。(国指定重要文化財 平成14 指定)

中 門 と 護 摩 堂

2012.7.15

参道の2番目の門(四脚門)で、江戸時代初期の災火の際、唯一焼けずに残っていた聖天山最古の建造物。地元では甚五郎門と呼ばれているという。

銅板葺きの屋根だが形は茅葺屋根の面影を残していて、庶民信仰のこの寺に一番好もしい建造物である。平成2年の解体修理で屋根を銅板葺としたそうだ。 (妻沼町指定文化財 昭和37年 指定)

右手の建物は自動車の交通安全加持祈願をする護摩堂で「交通安全祈願」と書かれた幟が林立。

仁 王 門

2012.7.15

参道の3番目の門(十二脚門?)

最終の門にたどり着いたようだが、遠くから見ていたのとは大分様子が違う。たまたま修復工事中なので足場が散らかっているのだがこの門の大きいこと。門の機能としては横に1間(柱二本と云うこと)あればいいのだが、両袖に守り神を配しても3間止まりである。しかしこの門は横に5間、出入りする間は3間、両袖に仁王さんを配しているのだ。このような大きな平面を持つものは奈良東大寺の南大門、京都東福寺・知恩院・南禅寺の三門・・・といった大伽藍のものだと思っていた。しかし二層にすることもなく大屋根で覆っただけの質素な佇まいは、いかに庶民信仰として親しまれていたかと云うことと理解する。

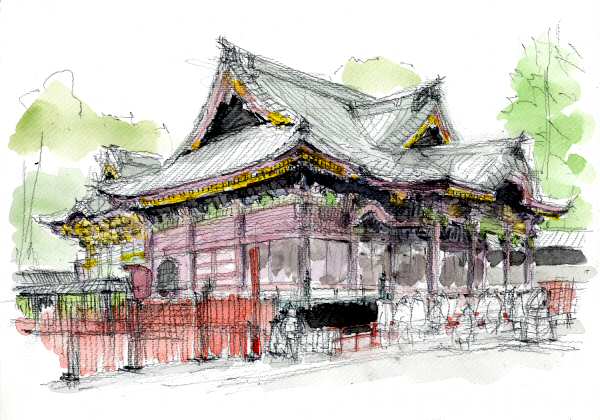

聖 天 堂

左手奥に見える奥殿の絢爛豪華なこと! 2012.7.15

斎藤別当実盛が聖天宮を開創したのは治承3年(1179)。それから何度も修復・再建されて来たが、江戸時代初期、災火のため中門を残して焼失している。 現存するこの本殿は、江戸時代中期に再建されたもので、奥殿・中殿・拝殿よりなる権現造である。

最近、保存修理の大工事(平成15年〜平成23年)がなされたので、遠くから見ても奥殿の絢爛豪華なこと、まさに日光の東照宮の装飾に迫るほどのものである。また本殿側面には、左甚五郎作の「猿を救う鷲」をはじめ多数の美しい彫刻が施されていて、装飾建築の真骨頂と云うところだ。

鎌倉時代から知られるこの建物の装飾は江戸期の日光・東照宮につながっていくものなのだろう。何しろ日光へ向かう宿場町にあるのだから。