エリザベス朝の劇場

エリザベス朝の時代を彷彿させる劇場がこの日本・東京にあるのはご存知だろうか。

エリザベスI世(1533-1603)時代のロンドンはシェイクスピア(1564-1616)の活躍した時代で、人口は20万人といわれる。 市民はみな演劇を愛し、大いに楽しんでいたようで現代から比べると羨ましいほど演劇の盛んな時代であった。

演劇博物館

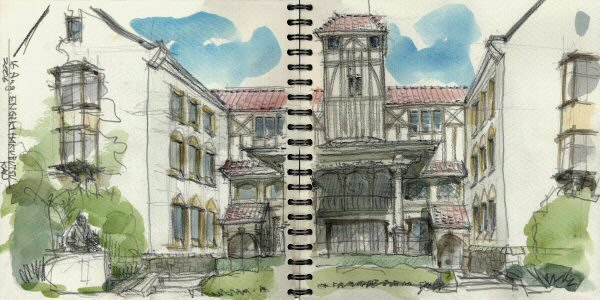

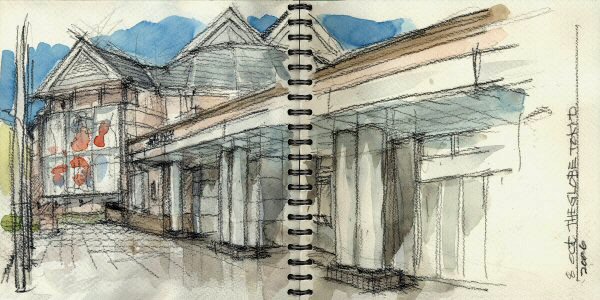

一つは、早稲田大学構内にある通称「演劇博物館」で正式には「早稲田大学坪内博士記念演劇博物館」と云う。

1928年(昭和3)坪内逍遥の古希と「シェイクスピヤ全集」全40巻の完訳を祝って建設された。建築の意匠は逍遙の発案によりイギリスのエリザベス朝の様式で、シェイクスピア時代の劇場フォーチュン座を模して設計されている。(設計:今井兼次)

正面の張り出しが舞台で前庭が客席、両脇が桟敷席で奥の図書室が公演時には楽屋になる。

シェイクスピア(1564-1616)の幼少時代は「インヤード(inn-yards)シアター」が盛んな時代であった。 その名が示すように、旅館・レストランの中庭で寸劇が演じられるのを市民の楽しみにしていたのだが、やがて公共の劇場「シアター座(The Theatre)」が誕生した。(1576)

当時の一般的な劇場平面

舞台前は屋根のない立ち見席

そしてサーカス小屋のような円形劇場に発展しながらも伝統的な「インヤード」形式の、一方から舞台が張り出し3層の桟敷席が取り囲む構造は引き継がれ、沢山の観客(2000人規模)を取り込む大劇場となり、庶民にも手の届く大人気の娯楽場となった。

照明装置のない時代には昼間の公演が必須で、平土間には屋根はなく一般庶民の観客は立って芝居を見る。 そのため舞台の高さは5フィートという高さで、観客と仕切る幕はない。 舞台上部には役者とそれよりも大事な舞台衣装を雨から守るために大きな屋根が架かっている・・・というのが大まかな舞台装置である。

舞台奥2階のバルコニーは貴賓席で、為政者の権威を民衆に見せつける場にもなっている。当時の演劇は詩的なイメージの強い韻を踏んだ台詞で全てを語られ、観客は舞台の演技を想像力逞しくして理解し楽しんだのだから、舞台裏でも臨場感あふれる特等席として認められていたのだろう。 そんな形式の劇場がもてはやされ次々に市街周辺に乱立するが、その中で代表的な劇場が「グローブ座」である。

フォーチュン座の劇場平面

これに対抗して建てられたのが方形平面の「フォーチュン座」で1600年にオープンした。 この形式は草創期の「インヤードシアター」の形式を引き継ぐものだが、円形劇場型のような舞台への求心性にはほど遠く、主流にはなり得なかったものと思われる。

当時の平土間は上演中でも観客は好き勝手に見やすいところに移動はする、ヤジも飛ばす、スリは横行、あげくの果ては不法取引も有りで、いかがわしい場所でもあったようだ。そんな渦巻くような動きに合った形が 円形平土間 と云えないだろうか。

大多数の劇場は市街地周辺の原っぱや、川向こう(テムズ川南岸)の新興地にあったと思われるが、この劇場は四方を道路に囲まれた街の広場に建てられた。 そんな環境からの制限が街に合わせた四角形になったのだと推測する。

この形式をモデルとしたのが早稲田大学構内にある「演劇博物館」で本来は四周を桟敷席で囲われたものである。(子供の頃、このコの字型の建物を見て何で劇場なのかと不思議だった)

|

|

典型的劇場の断面 |

A modern sketch imagining the interior of the Fortune. |

劇場用暖房設備もない時代、通常は演劇は夏におこなわれた。冬の間は狭い屋内プレイハウスで蝋燭・松明を使っておこなわれたが、観客の収容数は少なく入場料は高額で庶民には縁遠い施設であった。

その代表的な劇場が「ブラックフライアー劇場(Blackfriars Theartre)」で、シェイクスピアの劇団も冬季の常設劇場としていた。この室内劇場がのちの近代劇場へと発展していくのだ。

東京グローブ座

この劇場はシェイクスピア作品の普及を劇場運営の基本方針とし、1988年にオープンした。

(設計:磯崎新)

シェイクスピア活躍時代の「グローブ座」を再現して、当時の張り出し舞台、三方を客席が囲む円形劇場という条件は満たしているが現代の観客のために平土間にも座席を設け、全体を屋根で覆い、現代的な照明や音響装置を装備している。新建材も当然ふんだんに使われているが現代の劇場として多くの観客から支持されている。 (経営難から一時休館していたが、2003年組織も新に再開されている。)

なお、本家本元のロンドンでは25年以上の復元キャンペーンが繰り広げられ、ロンドンのテムズ河南岸サザックに「新グローブ座」として1997年に復元再建された。

その場内の様子がインターネットでバーチャル体験出来るように公開されている。

Link: <Shakespeare's Globe Online> Home>Exhibition>Theatre Tours>Virtual Tour

シェイクスピア時代の変遷

| 1558 | エリザベス女王即位 |

| 1564 | シェイクスピア誕生(Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England) |

| 1576 | ロンドンに最初の常設民衆劇場(public theatre)「シアター座」が開かれる。これを皮切りに劇場建設ブーム起こる |

| 1580 | 大地震(great earthquake)発生(震度1〜2程度?) |

| 1587 | 「ローズ劇場」バンクサイドにオープン |

| 1591-93 | ロンドンでペストの大流行。これにより丸2年完全に劇場閉鎖 |

| 1594 | 宮内大臣一座 再編成。劇団幹部になる。シアター座再開 |

| 1595 | 「スワン劇場」バンクサイドにオープン。 |

| 1596 | 「ブラックフライアー劇場(Blackfriars Theartre)」がオープン (室内劇場で冬季に使用される) |

| 1599 | シアター座を解体して、古材でテムズ南岸バンクサイドにグローブ座の建設 (こけら落し「ヘンリー5世」) |

| 1600 | 「フォーチュン座」がオープン |

| 1603 | 女王崩御。ジェイムス一世即位。 宮内大臣一座、国王一座に改名 |

| 1613 | 「ヘンリー8世」上演中、効果音の大砲の火花が茅葺き屋根に燃え移り、グローブ座炎上、焼失 |

| 1614 | グローブ座の再建、再開 |

| 1616 | シェイクスピア逝去、(4月23日 享年52歳 ) |

| | | |

| 1642-49 | 清教徒革命。以後、芝居小屋は片っ端から目の敵にされて壊される |

| | | |

| 1660 | スチュアート朝復活(王政復古)以後、劇場は再建されるが以前とは違う近代劇場(プロセニアムとカーテンで観客席と舞台とを隔てた形式)となる。 |

| | | |

| 1997 | ロンドンのテムズ河南岸サザックに「新グローブ座」の復元再建 |

対岸がロンドン市内 河の手前にはグローブ座をはじめとした劇場が建ち並ぶ