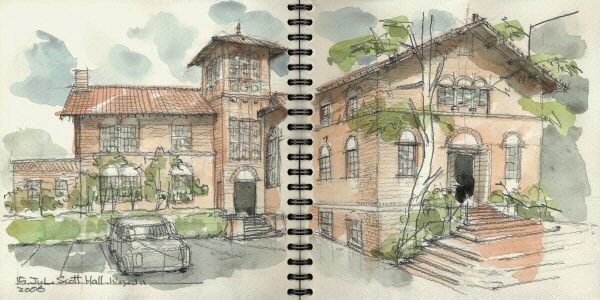

早稲田教会・スコットホール

新宿区戸山公園にほど近い早稲田界隈の外れになるこの辺りで学生時代から近くを通るたびに気になる建物があった。 現在は高い建物に囲まれていて通りからはこんな建物があることなど想像できない環境になってしまっていたのだがあえて訪ねてみた。

煉瓦造りのこの建物はバシリカ風とも感じさせるストイックな教会と見たが、かつての雰囲気とはちょっとちがって感じられた。ロマネスク様式を模してはいるが窓のアーチは礼拝堂際の窓以外は、装飾的に単に取り付けただけのも。 建設当時からこのようなものだったのだろうか?

ちょうど結婚式が行われているところだったが式後に内部を覗かせてもらった。 内部には列柱はなく、木造洋小屋組の構造を現した高い天井が気持ちよかった。 きっと賛美歌もよく響くことなのだろう。

ヴォーリズの設計により大正10年(1921)に建てられたことを今回初めて知った。竣工翌々年には関東大震災で塔屋が崩壊し、完成当時よりは低く修復されたがその他は当時と変わらないそうだ。 そのレンガ積には若き日の今井兼次も手伝った(「教会建築」日本基督教団出版局、1985)と聞くと、氏のデザインルーツを垣間見た気分だ。

平成3年(1991)、東京都の「歴史的建造物の景観意匠保存事業」(近代洋風建築の所有者を対象とする)の補助金助成措置を受けて、屋根瓦の全面葺き変え、外壁煉瓦取り替えなどの改修がなされた。

そうか!平成の材料が当時の雰囲気を壊してしまったのか・・・

いや?たびたび変えられる構造の新基準に合わせられたということなのだろうか?

・・・・改修とは悩ましいものである。

(スコットホールの来歴)アメリカの宣教師、ハリー・バクスター・ベニンホフ(1874〜1949)はバプテスト伝道団から日本に派遣された翌年(M41)、大熊重信の要請をうけて早大生のためのキリスト教主義学生寮「友愛学寮」を設立。 のちに寮外にも門戸を開いた教育事業センター「早稲田奉仕園」として発足し、学生へのキリスト教主義教育のほか、奨学金や学寮の提供、国際交流事業の推進などの活動を開始する(T6)。 翌年、アメリカ・バプテスト総会で報告されたこれらの活動に、深く興味を抱いたJ・E・スコット夫人(1851〜1936、以下詳細は不明)が、亡き夫の記念にと教会の建設資金を寄付。 スコットホールの名はここから来ている。

出典:アユミギャラリー

< http://www.ayumi-g.com/sketchkai/scott9702/scott.html >

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ(William Merrell Vories)

明治13年(1880)10月28日 - 昭和39年(1964)5月7日

アメリカに生まれ、日本で数多くの西洋建築を手懸けた建築家であり、ヴォーリズ合名会社(のちの近江兄弟社)の創立者の一人としてメンソレータム(現メンターム)を広く日本に普及させた実業家でもある。そしてまたYMCA活動を通し、また「近江ミッション」を設立し、信徒の立場で熱心にプロテスタントの伝道に従事した。よく誤って「宣教師」と紹介されるが、彼はプロの牧師ではなく信徒伝道者である。讃美歌などの作詞作曲を手がけ、ハモンドオルガンを日本に紹介するなど、音楽についての造詣も素人ではなかった。

アメリカ合衆国のカンザス州レブンワース生まれ。 英語教師として来日後、日本各地で西洋建築の設計を数多く手懸けた。 学校、教会、YMCA、病院、百貨店など、その種類も様式も多彩である。 1941年(昭和16年)に日本に帰化してからは、華族一柳末徳子爵の令嬢満喜子夫人の姓をとって一柳米来留(ひとつやなぎ めれる)と名乗った。米国より来りて留まる、という洒落である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』抜粋