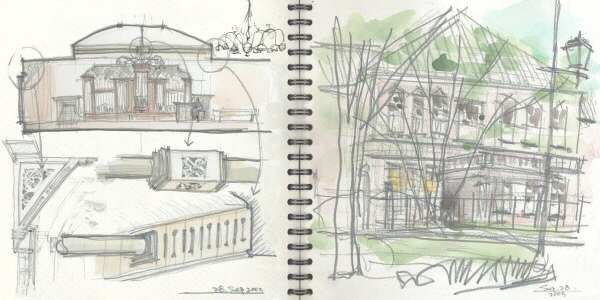

旧東京音楽学校奏楽堂

上野公園の片隅にあるこの建物は現在の芸大音楽科の音楽ホール(旧東京音楽学校奏楽堂)であったものを昭和59年に解体しこの地に昭和62年に移築再建したものである。

となりの美術館にはよく通うのだがこの建物が出来ても大して興味を持てなかった。 しかしこの中のオルガンが当時の楽器そのものを修理復元したものと知り、定期的に行っているという昼間のコンサートに出かけてみた。

ホール中央のシャンデリア

木造の共同教室のような段々の客席とオルガンを正面に据えた演奏ステージから成り、プロセニアムのない音楽ホールである。客席側の室内幅は当時の技術では革新的とも思えるスパンをとっていて、左右にはほおづえを透かし彫で化粧がなされ、天井は中央をボールト天井にして、タイビーム(繋ぎ梁)の中央は(繋いであると想像する部分の)化粧カバーがなされている。 それに加えてボールト天井脇には吸音の効果を意識したと思われるスリットが当時の最新技術を感じさせてくれる。

通常なら洋小屋組トラスを採用するのであろうがこのタイビームは扠首(合掌)構造を意味しているのだろうか?高い天井を必要とする音楽ホールとして高い壁を作れない苦肉の策でこのような構造になったと想像する。 それにしてもこのような我が国では初めてとも思えるチャレンジを明治維新後わずかの時間で成し遂げたことには驚かされた。 となりには資料室も備えてあるので音楽関係者だけでなく建築関係者にとっても当時の音響技術への熱い思いを知る上で必見の建物とお奨めしたい。 外観は公園の樹木が茂っていて全体をよく見渡せないので、冬季にもう一度訪れたいものだ。

・・・・・

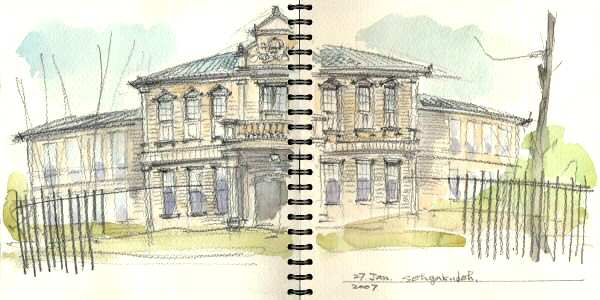

暖冬の暖かさに誘われて来てみた。 鬱蒼としていた樹木はみな排除され、新しい公園に向けて工事中であった。

全景を見渡せる位置は全て仮囲いで占められていて、それでも描くとなると、劇場ならさしづめ最前列で見上げた状態だ。

(パンフレットより抜粋)このホールは、かつて滝廉太郎がピアノを弾き、山田耕筰が歌曲を歌い、三浦環が日本人初のオペラ公演でデビューを飾った由緒ある舞台です。

正面のパイプオルガンは、大正9年に徳川頼貞候がイギリスから購入し、昭和3年に東京音楽学校に寄贈したものです。

アボット・スミス社製でパイプ総数1,379本。

いまでは世界でも珍しい空気式アクション機構の、わが国最古の貴重なコンサート用オルガンでやわらかな音色が魅力です。

(説明板より)旧東京音楽学校奏楽堂[そうがくどう](重要文化財)

この建物は、明治23年(1890)東京音楽学校(現東京芸術大学)本館として建設された。

設計は山口半六、久留正道で、わが国初の本格的な音楽ホールであり、音楽教育の記念碑的な存在である。

中央天井をヴォールト状(かまぼこ状)に高くし、視覚、排気、音響上の配慮がなされている。

また、壁面や床下に藁や大鋸屑[おがくず]が詰められ、遮音効果をあげるなど技術的な工夫があり、貴重な建築物である。

この奏楽堂からは、滝廉太郎を始めとする幾多の音楽家を世に送り出してきたが、老朽化が進み、取壊しの危機にひんしていた。

しかし、音楽関係者を始めとする多くの人々の保存に対する努力が実り、昭和62年3月、歴史と伝統を踏まえ、広く一般に活用されるよう、この地に移築復元された。

また、移築工事とあわせて、日本唯一の空気式パイプオルガンも修復され舞台中央に甦った。

昭和63年1月13日付きで国の重要文化財に指定された。

平成6年3月 台東区教育委員会