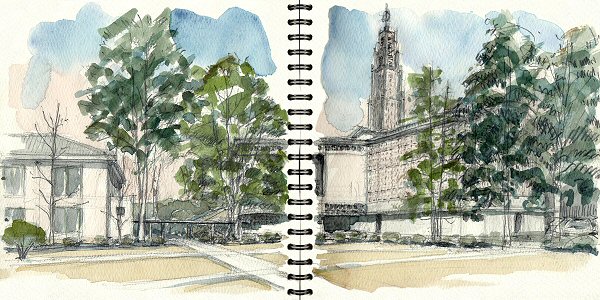

東京女子大学正門

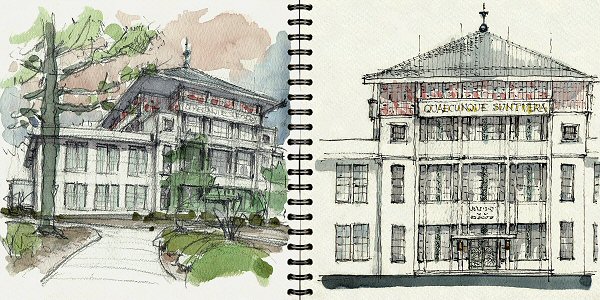

エキゾチックな正面建物は現在は本部建物だが、創建当初は図書館だった。

東京女子大学

東京女子大学はミッション系の名門女子校として、また構内の施設は大正大震災前後にアントニン・レーモンドの手にゆだねられて総合的に設計されたものとして有名である。

最近、その施設が 取り壊されている!と新聞などで話題になっていて気がかりだった。 あくまでも建築的興味から一度は構内に立ち入ってみたいものと思っていたが、なかなか叶うチャンスがなかった。 そんな所へ「東京女子大旧体育館の保存考えるシンポ開催」という新聞見出しを発見! 早速その会合に参加することで構内に入る機会を得た。

構内配置図 (地図提供:Google map)

マウスONで説明が出ます

JR中央線が高架になって、電車からチャペルの塔はよく見えるのだが、構内全体像が掴めない。 しかしこのシンポジウム参加で、キャンパス整備計画の資料が入手できて明らかになってきた。

左図はそれを基にして開校当初からチャペル完成までのレーモンドの係った施設を描き起したものでマーク番号は建設順を示す。

参考資料【全体模型】

先ず分かったことは全寮制を標榜していたのではなかったか?と思わせるほど、全体計画で占める寮施設の割合だ。実際に完成したのはその1/3で終わってしまったが、高い塔のある厨房を中央に、各寮棟を放射状に配置した様は、監獄の匂いがしないでもないが各寮棟には個室が用意されていて敷地全体から眺めると、静かに・快適に学園生活が過ごせるよう、個を大事にする思想が感じられなくもない。(もしかしたら修道院のようなものを描いていたのだろうか。)そのためか、最初の着工は東西寮からで、それに続いて体育館・教室・外国人教師館が完成(1924)、その年に移転・開校しているのだ。 大正大震災をくぐり抜けてきた建物と云うだけで驚きであるが、事務棟など無しにしてスタートという発想からして貴重なものである。

東・西寮 1923(大正12)年 完成 (西寮1984年撤去。東寮2007年撤去 すべて現存していない)

旧体育館・西校舎(現・7号館)・外国人教師館 1924(大正13)年 完成

(この年に開校しているが、東西寮はすでに撤去、今回の体育館も撤去予定となっている)学長宅(現・安井記念館) 1925(大正14)年 完成

理事長宅(現・ライシャワー館)・東校舎(現・6号館 1927(昭和2)年 完成

図書館(現・本館) 1931(昭和6)年 完成

チャペル・講堂 1938(昭和13)年 完成

チャペル・講堂

外部からはよく認識できる建物で、この学校の代表的建物。 しかしレーモンドの全体計画では最後に完成された建物である。完成は1938(S13)年。(平成10年度文化庁登録有形文化財指定)

2009.3.14 鉛筆・透明水彩

この教会のモデルはレーモンドが尊敬していた仏人建築家オーギュスト・ペレのル・ランシーの教会堂だといわれている。

この学校建設は寮の建設から始まったが、当時はアールデコ様式が広まりだす大正ロマンの時代である。そして全体計画最後の建物であるチャペル建設時は、軍国主義が忍び寄る時代となってしまい帝冠様式が推し進められている時代である。この頃に同じ建築家の手により完成した、片田舎・軽井沢にひっそりと建つ聖パウロカトリック教会と作風を比較してしまうが、時代の要請には大いに悩んだものなのだろう。ライトの影響を受けていたといわれるそれまでの作風から、鉄筋コンクリートによるフレーム構造を駆使して「古典的でありながら近代的な造形を造りだしたペレの教会」に託して時代を乗り越えていった、といったら言い過ぎだろうか。

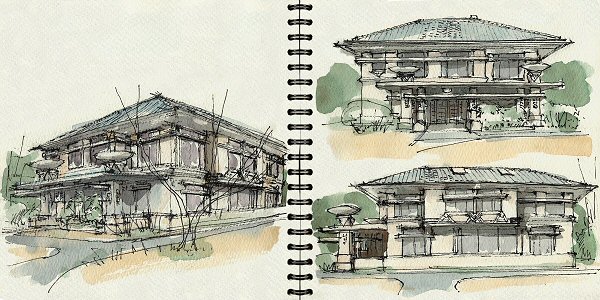

旧図書館(現・本部)

正門から入ると正面に見える、この学校のシンボル的建物。しかし構内に一歩入ることにより始めて実感できることだ。 完成は1931(S6)年。(平成10年度文化庁登録有形文化財指定)

2009.3.14 鉛筆・透明水彩

このきれいな建物はライトの影響もあるだろうが、それよりもバロック文化が過去のものとなり、新しい市民文化が開花したウィーン分離派(ゼツェッシオン)の影響がよく出ていると云えないだろうか。レーモンドはチェコ出身(オーストリア領ボヘミヤ)で、19世紀末の生まれとあれば、その雰囲気は子供の頃から十分に体感しているはず。金色に塗られた文字を見るとその華やかさが感じられる。

すべて真実なこと

本館と図書館の正面の壁に刻まれた"QUAECUNQUE SUNT VERA"(すべて真実なこと)は、新約聖書「フィリピの信徒への手紙第4章8節」からの聖句の一節をとったものです。

この建物の竣工時に、新渡戸,安井,ライシャワーを含む特別委員会が作られ、検討された結果「大学に対する希望を特に示すもの」として決められました。

はじめは、どの国の言葉でこれを刻むかということで意見が分かれましたが、結局国際的な古典語であるラテン語で書かれることになったので、英語排斥の第2次世界大戦中も大して問題にはならなかったそうです。

戦後、新制大学となってから「学問の場」であることを特に強調するようになり、標語として定着しました。毎年秋に行われる大学祭も、ここから命名され"VERA祭"となっています。

東京女子大HP キャンパス豆知識より

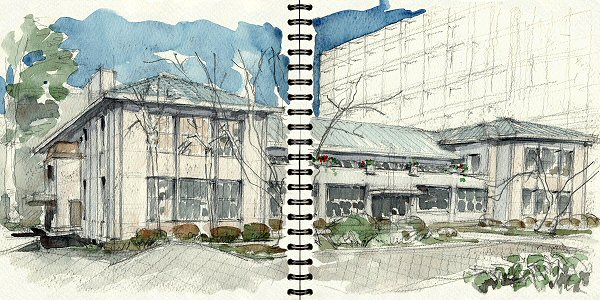

旧体育館(体育館兼社交館)

東西寮(現在は撤去)の完成翌年(1924(T13)年)に完成した、現在では構内では西校舎と並んで一番古い建物。正門からはうかがい知れないキャンパスの奥(中枢部)にあるので、今回のような機会がなければ決して外部の人の目に触れることはない建物である。

2009.3.14 鉛筆・透明水彩

建物に近づくにつけ、なんと小さな・・・お粗末な建物だろうか!と周りに囲まれた新教室群と比較してしまう。はや取り壊しの作業にかかっているのか、補修作業も惜しんでのことだろうか、入口庇などはシートで覆われ、足場鉄管でサポートされている具合だ。まさに今回の集会にあわせた取り壊しアピールなのか・・・と思ってしまった。 しかし一歩建物にはいると今まで体育館として想い描いていたイメージは完全に払拭されてしまった。 たんなる体育館ではなく、これは音楽の演奏会場にも演劇場にもなりうるものなのだ。

旧体育館 平面図 (展示資料より)

創設者達の体育館に託す思いは「体育館兼社交館」(the Athletic-Social Building)という名前が示すように、体育の重要性と社交的美徳の教養を養う場としての役割を期待していた。

パネリストの一人、永井路子氏によると、演劇には左右の階段室前が舞台となり、上部バルコニーも利用され「ロミオとジュリエット」が演じられたという。さらには平場では社交ダンスがおこなわれ、一段上がった三方向のギャラリーから視線を意識した教育が成されたと聞く。まさに唯の平場の体育館では不可能な見る・見られるを意識した建物になっているのだ。

断面スケッチ 右下・反対側ステージ、右上・二階テラス 2009.3.14 インクペン・透明水彩

平面構成は長スパンに対しては五平(ごひら:長方形断面の材)柱で対処し、東西方向は両サイドのコア部分で力学的な処理をしているとみられる。梁をつなぐように3本の鉄管が取り付いているが、スプリンクラーの配管にしては太すぎるし、運動のための綱をぶら下げる程度とも思えない。梁の転び止めとしてでも機能を持たせたものだろうか。 南北総ガラスで明るく、通風も良好、腰折れの天井により音響的にも良い結果が得られるものと想像される。現にパネリスト達のスピーチを明瞭に聞くことが出来た。

断面で一目瞭然だが、体育床面は地面ギリギリか潜ってしまっている程で、全体的に低く造られている。そのことが高い建物でギリギリに囲まれた現在のキャンパス内では、整備計画にはジャマ!と決めつけられてしまったのだろう。

特に書き留めておかなければならないのは2階だ。テラスに面する部屋には暖炉が備え付けられていて、窓からは下の体育館を見渡すことが出来る。そしてライト風な大きな花鉢が据え付けられているテラスに出ればやはり体育館を見ることが出来る。ここまできて分かった。この一連の部屋のつながりはパーティーを想定した建物ではないか!すなわち「体育館」という名を借りた「社交館」なのである。

全寮制を目指していたと思われる関東大震災前に完成した寮はすでにないが、それに続けて完成された体育館いや!社交館をも取りつぶされるという。どちらも当時としては画期的な鉄筋コンクリート造というハード面だけでなく、西欧流教育方針を明確に示している施設だということが分かり、失うことは忍びないことだ。

永井路子氏が述べられた最後の一言を記しておく。

ホンモノは「残さないでよかった」ことは一度もなく、

「残してよかった」か「残せばよかった」しかない。

Link:東京女子大学レーモンド建築 東寮・体育館を活かす会

外国人教師館

旧図書館裏は、赤松の生えた林で、その中に正門からはうかがい知れない寮も含めたプライベートゾーンがある。その中に点在しているのが教師・理事等の建物である。

その中の一つがこの建物で1924(大正13)年に建築された。(平成10年度文化庁登録有形文化財指定)

右上・正面図 右下・側面図 2009.3.14 インクペン・透明水彩

フランク・ロイド・ライトの助手として来日したレーモンドの、師匠譲りというか、影響を真面に受けている建物である。

正面の低い庇、テラスの大きな花鉢、腰廻りの装飾・・・・外観だけではあるが、どこを見てもライトそのものだ。

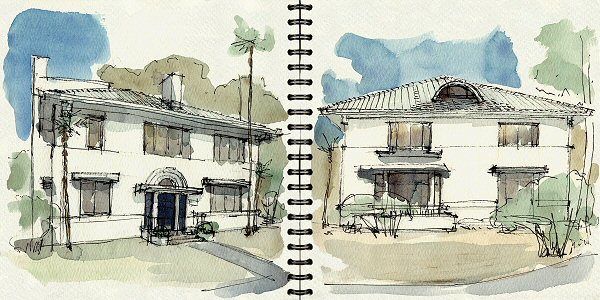

理事長宅(現・ライシャワー館)

1927年(昭和2)に建築されたもの。(平成10年度文化庁登録有形文化財指定)

左・西に面した正面、 右・南面する屋根にはエキゾチックな明り窓が

2009.3.14 インクペン・透明水彩

2009.3.14 インクペン・透明水彩

開校してから3年後に完成したことを考えると、外国人教師館と比べてライトの影響もかなり薄まってきたようだ。しかし当時のファッションには敏感なようで、玄関あたりには強烈なアールデコの匂いが、片や北側のサービスコア(?)あたりはモダニズム、そして南に廻ると屋根に開けられた窓は故郷を感じさせる東欧風となっている。

創建当時から常任理事を務めていたというA.K.ライシャワー一家が過ごしたという建物だが、このライシャワー氏は1907年より1930年に至るまでの24年間、港区白金台の明治学院で学生生徒の訓育にあたった方だ。その後半から東京女子大の創設に参加したことになる。アメリカの長老教会から派遣された経歴を生かして、外国からの資金集めに翻弄され、西欧的思想を広められたようである。レーモンドを推挙したのも彼のようである。

次男がのちの駐日大使・E.O.ライシャワーだが、彼が幼・少年期を過ごしたのはこの建物ではなく、港区白金台の明治学院構内宣教師館である。 しかし大戦をはさんで、この家で家族と暮らしたのは確かなことだろう。(あるHPで知ったことだが、戦後もライシャワー氏の私有財産だったようで、その後大学に寄贈されて現在の「ライシャワー館」となったそうだ。) その後大使になってからはアメリカ大使館で過ごすことになるが、その建物もレーモンドの関った建物であるのが何か因縁じみている。ちなみに現在のアメリカ大使館は1976年、シーザー・ペリの設計で新たにつくり替えられたものだが公邸は現在でも使われているようだ。

A.K.ライシャワー August Karl Reischauer (1879〜1971)

本学の創立と運営において中心的な役割を果たした方の1人として、オーガスト・カール・ライシャワー氏がいます。1918年から1941年までの間、主に常務理事として創立にかかわる財政面を支えました。現在も残る本学を象徴する建物のほとんど(6号館・本館・講堂・礼拝堂)は彼の努力により建てられたものです。 ほぼ当時のままの姿で今もキャンパスに残るライシャワー館に一家は住んでいました。長男のロバート氏は、特に日本研究者として本学でも2年間西洋史を講義しました。次男のエドウィン氏は、ハーヴァード大学教授として多くの日本研究者を育成し、駐日アメリカ大使としても広く知られています。

「さてお渡ししようとしてもお渡しできない鍵がひとつございます。しかし貴下はすでにその鍵をお持ちになっておられるのであります。それは学生の心を開く鍵なのであります」 建物の完成の際にその鍵を渡しながら、安井てつに語った言葉は大学設立に対する氏の思いを表しています。

東京女子大HP キャンパス豆知識より