高 麗(こま)の 郷

高麗という地域は、秩父山系が武蔵野台地に接する山里にあり、高麗郷として親しまれている。

この地域一帯はかつての高麗郡(現・日高市)で、南に横たわる高麗丘陵を境にして、北が髙麗、南が飯能(後に飯能は入間郡)となる。

秩父山系から流れてくる高麗川を中心に里山が形成されている

古道経路は推定(や)(マウスONで説明) 案内リスト

1_石器時代住居跡

2_高札場と水天の碑

3_巾着田

4_あいあい橋

5_聖天院

6_高麗神社

7_板仏・板石塔婆

8_高麗の造酒屋

7・8世紀頃の埼玉県には、朝鮮半島からの遺民があちこちに住み着いたようで、北部(深谷、熊谷、妻沼等)には幡羅(はら、はたら)郡が、南部(和光、朝霞、志木、新座)には新羅郡が、そして西部(高麗、飯能)には高麗郡が置かれている。その中で昔を偲ばせる地域の名前が残っているのがこの高麗一帯である。

朝鮮半島の三国時代(5世紀末) 【「高句麗」について】

高句麗(BC37年頃 - 668年)は扶余系民族による国家であり、最盛期は中国大陸東北部(満州南部)から朝鮮半島の大部分を領土としている。半島南西部の百済、南東部の新羅とともに朝鮮半島における三国時代を形成したが、唐と新羅の連合軍により滅ぼされた。 高句麗の遺民の一部には日本へ逃れた者もおり、武蔵国高麗郡(現在の埼玉県日高市・飯能市)は高句麗の遺民たちが住んだところと言われている。

(引用:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

【「こま」の呼び名について】

百済、新羅の「くだら」「しらぎ」に対応する日本語での高句麗の古名は「こま」であり、当時の日本や中国では「高麗」と称していた。すなわち高句麗と同義語と解釈できる。

901年に復興された後高句麗の正式国号が後に高麗となり、呼び方は こうらい・コリョ・コウリョであってKorea(コリア)の元となっている。 この地の高麗はコマであって、コウライと区別される。 文責(や)

高麗の石器時代住居跡

約12,000年前の旧石器時代後半のナイフ形石器も出土したという古い歴史がある日高市だが、この住居跡は約4,500年ほど前の縄文時代中期に、高麗川右岸の台地にあるものである。

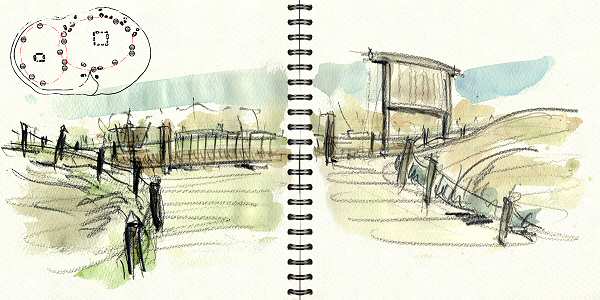

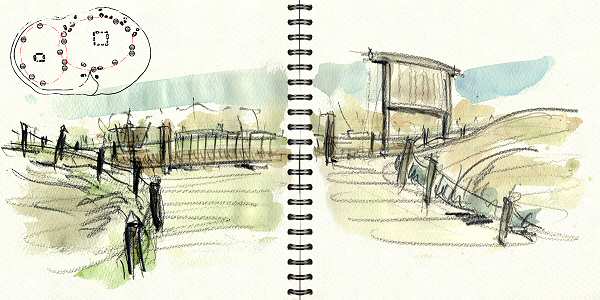

石器住居跡(左上は住居跡平面図) 2009.4.20 鉛筆・透明水彩 この遺跡を見て先ず感じたことは、北西に高麗川を見渡す小高い丘に位置していて、まことに気持ちのいい場所なのだ。(現在は住宅が間近に迫ってはいるが・・・)

【この石器時代住居跡を復元してみました。興味のある方はこちらからどうぞ。】

日高町髙麗石器時代住居跡

国指定史跡 昭和26年12月26日指定

この住居跡は縄文時代中期のもので昭和4年に発掘調査された。当時としては、このような竪穴式住居跡の発掘調査例は全国的に見ても数少なく、県内では初めてのものであり、その後の考古学発展の先駆けとなったことで知られている。

この住居跡は、時期の異なる二軒が一部重複しているものである。どちらも円形で、直径が約6メートルほどの大きさである。それぞれ、中央部よりやや北に寄ったところに石で囲まれた炉跡があり、南側の石囲い炉の中には縄文土器が一個体埋設されていた。また、周囲には柱をたてたと考えられる小さな穴が十数個めぐっている。

二軒の住居跡からは多数の縄文土器をはじめ、耳飾りなどの土製品、打製、磨製石斧、石皿、くぼみ石、石鏃、石錐などの石製品も検出されている。

昭和五六年3月春

埼玉県教育委員会

日高市教育委員会

(敷地脇に掲げられていた掲示板より)

▲Back to Map

高札場と水天の碑

狭山方面から飯能を経由して秩父方面に向かう道路が飯能狭山バイパスで、西武池袋線「高麗駅」のすぐ側を走っている。そして高麗から先は山間コースとなる。

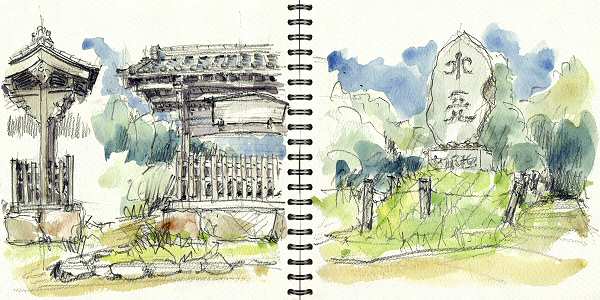

左:高札場 右:水天の碑 2009.8.01 鉛筆・透明水彩 高麗川と平行に走る道は古来から重要な交通路で、高麗丘陵を越えてきた鎌倉裏街道と出会う交通の要衝にこの高札場があり、その近くに水天の碑がある。

この高札場は江戸時代の造りを今に伝えるもので、掲げられていた高札もキリシタンは出入り為らずという主旨のものであった。巾着田にある郷土資料館にはその他の高札が保存されてあったが、いずれも同様のもので当時の村社会を思わせるものである。

水天の碑は 干魃や大洪水などの天災だけでなく、西川材の筏流しによる水難事故を鎮めるために建てられたものである。高麗地域では製材所を見かけないので忘れかけていたが「西川材」の主要な産地であった。江戸の大火の度に需要が増す材木の一大銘柄材で、飯能の入間川と平行に流れる高麗川を利用して江戸の千住に送り続けた、もう一つの重要な生産地であったことを思い出させてくれる貴重な石碑である。

しかし近代からの鉄道を初めとした陸上交通が主となり、この碑も忘れられてしまったようだ。材木に関してみると、戦後の高度成長期に外国産の材木に取って代られ、ここでも国産材の生産は壊滅状態のようである。

▲Back to Map

巾着田

高台から下っていくとすぐ高麗川にたどり着く。この川は地図で見ると蛇行している様子がよく分かる。この平地の高低差の無さを示すもので、かつてはあちこちに沼も散在していたのだろう。

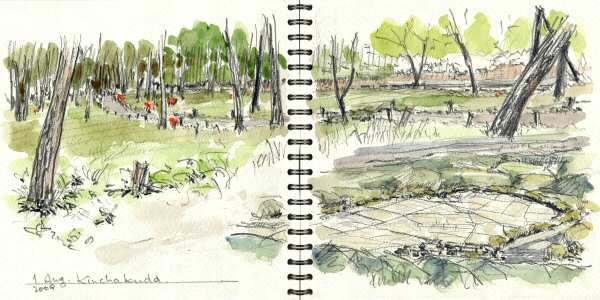

高麗川沿いの雑木林と日和田山から見た巾着田全景(右下) 2009.8.01 鉛筆・透明水彩 高麗川の蛇行が作りだした美事な円が、日和田山からも確認できる。 その川に沿って下ってみた。

この岸辺はヒガンバナの群生地として有名なところだが、時期的にちょっと早くてその気配が感じられない。しかし真っ赤なヒガンバナでなくオレンジ色の「キツネノカミソリ」が樹間にチラリホラリと見える。名前からしてキツネが木陰からこちらを伺っているようだ。神秘的である。

高麗川の曼珠沙華 (この項、後日追加)

地球規模で気候変化が進んでいるのだろうか?決してそうだとは思わないが、今年の台

風は先月から立て続けに日本列島を脅かしている。台風を辛うじてやり過ごした日に高麗川の

巾着田まで足を伸ばしてみた。

高麗川端に咲きだした曼珠沙華 2016.09.08 鉛筆・水彩

高麗・巾着田のある日高市は、昔から「高麗郷」として親しまれている。朝鮮半島からの遺民が切り開いた地域だが、今年は入植してからちょうど1300年にあたる年だという。それを祝い《ひだか市民文化祭》協賛事業として「日高市絵画連盟展」が催されていた。その帰りに立ち寄ったから当然夕方、低い雲と林の中とあって薄暗い巾着田である。その中をよーく目を凝らすと・・・アスパラガスのようにしてあちこちから立ち上がる直立不動の曼珠沙華。先端にちょっと恥じらう紅さす姿はこの花のもう一つの美しさを発見した。

ヒガンバナ(曼珠沙華)群生地

巾着田周辺の高麗川の岸辺には、ヒガンバナの群生地であり、その規模は長さ約600m幅約50mにもわたり、全国的にも最大級のものといわれています。

群生した原因の定説はありませんが、種を付けず球根で増える性質のものであるため、一般的に河原にあるヒガンバナは上流部から流されてきた球根が自生して群生をなすといわれています。また畦道に植えられたものが、洪水のたびに流出して現在の群生地をなしたものとも考えられます。

この周辺は秋の彼岸の頃になると周囲一面が真紅な色で染められ、ニセアカシアの林の緑と高麗川の清流とが相まって、美しさを一層引き立ててくれます。そして冬になると葉が出て光合成が行われ養分を蓄積し、次の開花に備えます。

地方の俗名が多く、50余りの方言がありますが、「ヒガンバナ」の語源は、秋の彼岸の頃に花が咲くことにより、また「曼珠沙華」は赤花を表す梵語によるものです。

日高市・日高市観光協会

(掲示板より)

▲Back to Map

あいあい橋

巾着田の岸辺が終わる辺りは川遊び場で、そこにこの橋が架かる。めずらしい木造トラス橋である。

高麗川に架かる「あいあい橋」 右は大きく円を描いて囲まれた巾着田 2009.8.01 鉛筆・透明水彩 この橋は比較的新しいもので、平成8年(1996)に完成したものである。斜材や引張部材には鋼材を使用した、軽快な3連トラスアーチ橋である。デザインコンセプトや構造は下記リンクによると

巾着田は昔ながらの田園風景を今に残す歴史ある場所であるため、「自然・文化・時代との融合」を基本テーマとし、橋全体が自然と共存出来、かつ文化・歴史を意識した橋梁デザイン、材料選択とする。

・・・とある。

吊り橋のような高い塔が建つことなく、細い部材で透けるようなトラスで、自然に溶け込んだ形が好ましい。特に構造材に木材を選んだことは、この地方はかつての材木生産地であったことを思わせ、頻繁な保守を覚悟してでも採用したことには敬服する。 しかし家に戻って、調べてみてちょっとガッカリした。この材料は九州・小国の材料で完全にこの土地のものとは関係がなかったのだ!

そこまで地元の林業が疲弊しているということを示してくれた橋であり、さらには開発で山が伐り潰されていく現実に胸が痛くなる橋でもあった。

詳しいデータが知りたい方は こちら で公開されています。(PDFデータでちょっと重いです)

▲Back to Map

聖天院(高麗山聖天院勝楽寺)

あいあい橋からさらに徒歩で20分程川を下っていくと、高句麗の遺民が入植したことを示す建物群にであう。 一つはこの「聖天院」であり、直ぐ近くにある「高麗神社」である。

守護神(チャンスン、ジャンスン)が護っている寺の全景 と 山門 2009.4.20 鉛筆・透明水彩 表から山門を見ている限りでは日本の風景そのものである。立派な山門が美しい。大きな提灯には「雷門」とある。 この寺の来歴を知っていても、1300年という長い時間が地域一帯の信頼を得て、本寺として大いに興隆した証であろう。

(拝観券より複写) 朝廷は霊亀2年(716)に高麗人1799人を武蔵国に移して高麗郡を設置して入植させている。その時の郡長が高句麗末期の王子といわれる「若光」(じゃくこう)であった。(移住する経緯はこちらから)

若光の墓石と若光像 2009.4.20 鉛筆・透明水彩 当時はまだ開発の進んでいなかったこの地で大いに治績を納めて波乱の生涯を終えたのであろう。その冥福を祈るために天平勝宝3年(751)に建てられたものである。

山門の傍らに高麗王の墓がある。砂岩で作られた五輪の塔で消耗甚だしくほとんど原形を留めていない。1300年という時間が石をも自然に帰してしまったとみた。それに引き替え別の場所ではあるが、新たな高麗王像が建立されていた。奈良時代から続く古刹には似合わないことをするものだ。

寺名の勝楽寺は侍念僧「勝楽」の開基によることから、聖天院は若光の守護仏聖天尊(歓喜天)を祀ったことによる。 ちなみに開山以来の法相宗は貞和年間(1345-1350)に真言宗に改め、本尊は天正8年(1580)に「不動明王」を勧請して、初期から祀られていた「歓喜天」は別壇に移されている。まさに周辺地域の文化と融合した結果がもたらしたものだろう。 本堂境内に上がると、山から出土したと思われる大きな岩を足場にした舞台と本堂が現れる。平成12年(2000)落成の新しい本堂である。さらに最近になって開発したらしい裏山を誘われるままに入っていくとその場所はなんと!・・・・・別天地があった。

韓国風四阿の八角亭 と 在日韓民族無縁仏慰霊塔 2009.4.20 鉛筆・透明水彩 巨大な石塔と、半島の偉人達の石像で囲まれた広場の雰囲気は完全に半島のものである。左手には彼の国の建築様式だとひと目で分かる四阿(あずまや)がある。しかもどれもこれも出来たてのものである。 この一画だけ如何したのだ!! 傍らに立つ説明板を読んでようやく理解した。

この石塔は平成12年(2000)に在日有志の厚意により出来たもので、第二次世界大戦で亡くなられた半島人の無縁供養塔であった。基壇は納骨堂なのだろう。周囲の石像は檀君・広開土大王・太宗武烈王・鄭夢周・王仁博士・申師任堂・・・等と並んでいる。

傍らの四阿は八角形をしているから正確にはどの字を充てたらいいのか戸惑うが・・・三・一独立運動で宣言書を読んだ公園にある八角亭を模したものとのこと。「祖国同胞により祖国の建材を使用して施工された」とあった。

在日白衣民族の聖地

ここは日本国土の中心地で、今からおよそ1300年前、若光王一行が風水学(現韓国風水学)上、最高の地と定めた。

山林を切り開きここを居住地と定め、巾着田(埼玉県重要文化財)を造成し武蔵野一帯に稲作を普及した。

壇紀4332年 10月3日

八角亭脇の説明板より(註・壇紀4332年は西暦1999年にあたる)

この書込を読んで一瞬疑ってしまった。この地は日本なのか?・・・と

まさに大陸発見者が上陸して、植民地宣言をした場所と解釈されてもおかしくはない。ワールドカップの日韓サッカーは2002年であるからまさに日韓雪解け状況の時期に好景気を背景にした在日半島人の見当違いな施設造りにはあきれるばかりか、悲しくもなる。高麗王といわれる「若光」にしても、ようやく見つけた桃源郷で心安らかに過ごしたいに違いない。その場所に近代の朝鮮独立運動を持ち出して、さらには日本最大の石塔と謳われる慰霊塔を建てるのは甚だ場違いではないだろうか。「若光」の菩提寺としてそのままそっとして上げたいものである。

ここまで書き込みながら、あまりにも知らない朝鮮半島と日本との関係を調べてみて、次に進める筆が止まってしまった。最近、NHKのETV特集でシリーズ「日本と朝鮮半島2000年」と題して何度か古代史を放送していたのを再放送でみた。それを見ても感じたことだが、歴史というのはその時代の為政者が都合の良いように改変してしまうという危ういものだということをつくづく感じたからだ。 日韓の歴史観はそれぞれの立場で見方が異なってしまうのだ。

倭の国が世の中で認知される以前から日本と半島との間(海上)を生活の場とする人たちは居たであろう。この海上は島伝いに見透せて、ちょっとの勇気があれば行き来することが出来るのだから同じ生活圏であったはずである。日本から見れば「任那」という植民地が半島にあると言えば、半島人からしたら日本は彼らの植民地ぐらいに考えるかも知れない。なにしろ当時の日本より遥かに高度な文化を持っていたのだから・・・

日本の為政者の中にもかなりの半島人の血が入り込んでいるわけだし、同様に一般人にしても同じことだろう。 飛鳥・天平の時代は双方の言葉が不自由なく会話が成り立っていた!という説もあるぐらいで、長い間に陸続きの外敵に晒された半島と海に護られて平穏だった我が国との違いが現在の言葉の相違だけでなく、国民性や民族意識の違いを作りだしているのでは?と思ってしまう。すなわち人間を家族に喩えれば育ちの違う兄弟程度のものではなかろうか。そんなことを思うと反韓・反日という風潮は、喧嘩を仕向けることで利益を得る勢力の仕業としか思えない。

寺を去るときに山門前にある高浜虚子の句碑を見つけた。

山寺は 新義真言 ほととぎす

虚子

(ほととぎすは不如帰と書き換えられるから)

異郷の地で、宗派も真言宗に変わり、肉体も霊も故郷には戻れない。

(やっとこの地の土になれました)

こんな解釈をしたが如何? (や)

▲Back to Map

高麗神社

高麗移民の氏神で、高麗王「若光」を祀ったと言い伝えられている。

この神社は別名「白鬚神社」ともいわれている。そのわけは高麗王が年老いて白髪白鬚であったからだが、旧高麗郡内にはこの名前の神社がかなりあるようだ。(加治丘陵の中腹にも同名の極小さな祠があったことを思い出す。)ここがその本元の白鬚神社となる。更にはこの村々の中で第一の大宮であったことから「高麗の大宮」ともいわれていたようだ。

高麗神社

所在地 日高市大字新堀

高麗神社は、高句麗国の王族高麗王若光を祀る社である。

高句麗人は中国大陸の松花江流域に住んだ騎馬民族で、朝鮮半島に進出して中国大陸東北部から朝鮮半島の北部を領有し、約700年君臨していた。その後、唐と新羅の連合軍の攻撃にあい668年に滅亡した。このときの乱を逃れた高句麗国の貴族や僧侶などが多数日本に渡り、種に東国に住んだが霊亀2年(716)そのうちの1799人が武蔵国に移され、新しく高麗郡が設置された。

高麗王若光は、高麗郡の郡司に任命され、武蔵野の開発に尽くし、再び故国の土を踏むことなくこの地で没した。郡民はその遺徳をしのび、霊を祀って高麗明神とあがめ、以来現在に至るまで高麗王若光の直系によって社が護られており、今でも多勢の参拝客が訪れている。

昭和57年3月

日高市

(案内板より)

高麗家住宅

高麗神社境内の奥に宮司の自邸がある。建物は江戸初期のものだが、移築もされず同じ場所に当時のままの姿である。

当時のままということは略400年の時間が過ぎているわけだが、昭和52年(1977)の解体修理復元という工事のおかげで当時の雰囲気を伝えてくれている。傍らに立つ大木は垂れ桜で、花は終わったばかりの時期ではあったが、新芽の大樹は美事なものである。幹の太さから優に400年を感じる。

【建物に興味のある方はこちらからどうぞ】

高麗家住宅(こまけじゅうたく)

国指定史重要文化財

高麗家は、代々高麗神社の神職を勤めてきた旧家である。この住宅は、江戸時代初期の重要民家として昭和46年6月22日、重要文化財に指定された。

建築年代については慶長年間(1596-1614)との伝承があるのみで明確な資料は欠くが構造手法から17世紀中頃まで遡り得ると思われる。

建物は山を背にして、東面して建てられ、その規模は間口14.292m(約7間半)奥行き9.529m(約5間)総面積136.188m2(約37.5坪)で屋根は入母屋造り茅葺きである。

間取りは5つの部屋と比較的狭い土間とから成っている。5室の内表側下手の部屋(21畳)はもっとも広く当住宅は表座敷を中心とした間取りである。

広間には長押を打ち押板を構え前面5.717m(約3間)には格子窓が付けてある。柱や梁は全部丸味のある手斧で仕上げられ柱の数は多く、必要なところは太い材木を使っているが梁は全面的に細い材料を使っている。

なおこの住宅は昭和51年10月解体修理に着手し解体工事中の調査発見した痕跡資料等により、当初の構造を復元し昭和52年9月竣工した。

昭和52年11月30日

埼玉県教育委員会

日高市教育委員会

(案内板より)

▲Back to Map

板仏・板石塔婆

中世の面影を残すのが、この石で出来た大きな塔婆だ。

日高市内のほぼ中央部を南北にJR八高線が走っているが、それとほぼ平行にあるのがかつての鎌倉街道である。当然現在は自動車が行き交う主要道路となっているが、かつては関東武士団の兵士や軍馬が移動するための重要な軍事道路であった。

ありがたいことに旧道は自動車の走る道路とはとぎれとぎれではあるが残されていて、そこで見つけたのがこの板石塔婆である。ここの地名も「いたぼとけ」といっていた。

▲Back to Map

高麗の造酒屋

暑いさなかのぶらぶら散歩。行きつくところはおいしい飲物である。

途中の農協の市で知った地酒だが、終点をこの酒蔵に決めて暑いさなかを頑張り抜いた。

江戸末期から続く造酒屋で、高麗川のたもとに築かれ、秩父山系の良質の水が湧き出るのだろう。羨ましい環境に場所を構えた酒蔵である。酒造会社は「長澤酒造」。ホームページで紹介もしていない小さな造酒屋である。

当主お奨めの「高麗王」(吟醸)と「君が旗」(生酒)を頂いたが、渇いた喉が異常に喜んでいた。その他「かわせみの里」という特別酒もあったが、はやほろ酔い気分でこれにて打ち止め。そういえば高麗川ではカワセミも見られると聞いた。

▲Back to Top

Mozilla & Chrome に対応(20140908)

参考文献:

「古代の高麗と日本」 菊竹純一・中吉功・長谷部楽爾・旗田巍 著

「武蔵野歴史地理」第七冊・第九冊 高橋源一郎 著

|