���Z�w����̂��Ă̕��i�i�z���j�@������u�����X�^�W�A���v�E�u�V���Ёv�E�u���������ˁv�E�u��Z�勴�v ���c�� �� ��Z

�@�u��Z�v�Ƃ������O����v�������Ԃ̂́A���c�염�݂̏���u���Z�v�u�k��Z�v�Ƃ����w���ŁA�S���̒ʉ߉w�Ƃ��ĔF�����邮�炢�̂��̂ŁA������Ɛ̂�U��Ԃ��Ă݂�Ɓu�����X�^�W�A���v�Ƃ��u���������ˁv�ȂǂƂ������̂��v�������ׂ�B�@�������ŋ߂̖k��Z�w�͂T�H���ɂ��Ȃ�Ƃ����i�q�⎄�S���R�w�i�S�w���H�j�ɓ��藐��đ��ݏ����ꂵ�����^�[�~�i���w�ł���A�w�O���X�X�͐l�̗��ꂪ�₦�邱�ƂȂ����킢�̂���X�ƂȂ��Ă���B�����Ă��̏��X�X�͂��Ă̓����X���ŁA���̎���̓����i�S�ԁj���̂܂܂��Ƃ����̂�������������B�ȉ����́u�X���v�̔閧��T��ׂ��U�Ă݂��B

�Ԉ�̓����N���Ă܂��B�@�Έ�͐���������܂��B

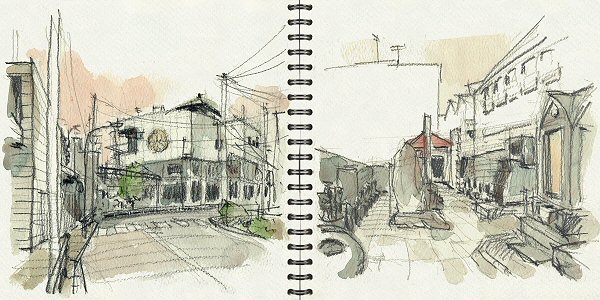

�@�]�ˏ����ɂ܂Ŏ����k���Đ�Z���C���[�W���Ă݂�ƁA�����̂��̕ӂ�͌��݂̍r��i�r������H�j�͖����A���c��i�����͂�������r��A����ȑO�͓��Ԑ�ƌĂ�ł����j�ƈ�����E�����삪��������Ƃ���ŁA������Ƃ��낪���n�т������悤�ł���B

��}�̐����Ő̂̒n�`�Ɣ�ׂĂ݂Ă�������

�i�����Ƀ}�E�X���悹���Ɛ̂̎��n������܂��j

�@�����̂��̕ӂ�̊X���͍��B���ѐΓ`���ɍs���悤�Ȃ��̂ŁA��Z�h�͖k�Ⓦ���ʂɍs���X���̕���_�Ƃ��ČǗ���������Ԃ̂Ƃ���Ɉʒu���Ă������Ƃ����������B���Ȃ킿���݂̖k��Z�i��Z�P���ځ`�T���ځj���h�꒬�ŁA���̌�ɏd�v�x�������Ă����ɉ�������A����ɂ͐���z���ē쑤�ɂ��X���`�����ꂽ�̂ł���B���̓����̓쑤�͐��猩��Ɨy���ɉ����₵���Ƃ���ŏ��ˌ��ƌĂ�A���Y��̂���ꏊ�������̂��B

�@���}�́u��Z�h�v�̑S�e�����A�쑤�Ɍ������Ă������̒炪���邱�Ƃ��킩��B���Q���璬��������������A���݂̂��̎p�͉��Ɠ��������ƂȂ��Ď�v���H�Ƃ��Č��݂ɓ`���Ă���B

�r���f�ʐ} �r���́u����������Z�h���w�o���ג��v�ɂ��ƍ�������ځA�n���l�ԁA�~�\�Z�ԂƋL����Ă��邩�炩�Ȃ�̂��̂��B�]�˂̑ו����ɂ͍������F�J�ɂ������f���炵�������ƂȂ��Ă������������A���̖��c���𒆐S�Ƃ����쉏�̍����Ƃ������ƂɂȂ�B

�h�꒬����Z�h�̒��S�n���炿����Ƃ���ɉ�������Ă���i�Έ�͐����L��j �@�|���i������j�Ƃ͂�����Ɠǂ߂Ȃ����������A�c��(1596-1615)�̎n�߂ɐV�c�̊J�����s���|������\�z�����Ώo�|����g��(�����ł�����̂����悵����)�̖��ɂ��Ȃ�ő|���h�ƌĂ�Ă���B

�@�ł͓쑤����k�サ�Đ�Z�h������Ă݂悤�B

����@�@�Ɓ@���n��

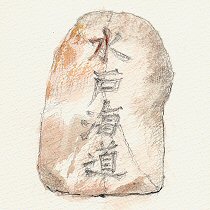

�@���Z�w�̂����T�ɑ傫�Ȉ��̌����O�ǂɕt��������������B���̂i�q����ɐڂ���悤�Ɍ����Ă��錚������Z�̌����i��z���`���������@�ŁA�S��������Ď��̑O��ʂ铹�������X���i���B�X���j�ł���B

����@�i����������j

���F����ɐڂ���悤�Ɍ�����@�@�@�E�F�g�c���A�̕������A�����Ƃ���Ƃ����揊

2010.3.3�@���M�E�������� �@���̎��͖{������@�̕ʉ@�����A�{���ł͖���������Ȃ��Ȃ蒬���痣�ꂽ�A�����͐̊O��E���c��̉͌��Ƃ��v���邱�̏ꏊ�Ɍ��Ă�ꂽ�B���͂����͌Y��̂���Ƃ���ŁA���̖T�ł��邱�Ƃ��珈�Y�҂̉�������˂Ă����B

�@���̏��ˌ���L���ɂ�����́A���a8�N(1771)�ɍs��ꂽ�Y���̂��D�������낤�B���c���������߂Ƃ��������̗��w�҂����e�����S�ɂ͗����ł��Ȃ��I�����_��̈�w������A�f�ڂ���Ă����U�}���m���߂邽�߂ɂ��̌Y���̂𗘗p���Ċm�F�����̂��B�����Ă��̐��m���ɋ����}����a���s�����̂��u��̐V���v�ł���B���̂��߂��̎��ɂ͊��U�L�O�肪���{��t�w��A��w��A��t��̖��O�Ōf�����Ă���B

�@

���n��

�̂ƕς��ʒn������@2010.4.3�@���M�E�������� �@���̕ӂ�����ˌ��Ƃ������A�]�˂��q���R�c�J�b�p���ƌĂ�ł������Ƃ��炱�̕ӂ̓����X�����u���X���v�Ƃ��u���ʂ�v�Ƃ����Ă����B�߂��ɂ������Ƃ�����Α���̃C���[�W�������Ă������R�����m��Ȃ��B�����ɒ�����O�ꂽ�A����₵�������������Ǝv�킷�ɏ\���Șb�ł���B����@�̓쑤�ɂ͏���ƒn��ɏo���c�c�n���S�ۃm����������A���̓�̘H���ɋ��܂ꂽ�i��n�ƂȂ��Ă���j���܂��ꏊ�ɍ���T���Ă������n�����悤�₭�������B

�@�]�ˎ���̂��̂�����͐�d�u��Ƃ��Ăꂽ���Y��ŁA���Y�҂𗘗p���ē����̐ꖡ�������A������������Ƃ���ł�����B�����Y���҂̕��̂��߂ɐ̒n�������Ă��A���ꂪ���Ɏc����n���ł���B

�����ĕ����J���Ƌ��Ɋ��܂킵���ꏊ����؏������邩�̂悤�ɁA�S���Ŏ��̋������o���o���ɂ��Ă��܂����̂����݂̎p�������B���̌��ʂ��H���n���͍��ł͌����ĕ\����͒��Ɍ����Ȃ����A�����̂܂܂̘I���̎p�ł��킵�Ă����B���̎p�͉ԛ���̊Α���ŁA�����P��Q�ځi3.6���j�ɂ��Ȃ�Ƃ������h�Ȃ��p�ł���B

��Back to Map

�V����

�����i�����j�V���ЁE�V���ЁE�fᵗY�i�����̂��j�_�ЂƐF�X�Ă�Ă��邱�̓V���ЂƂ͉��Ȃ̂��H�@�ȉ� �w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x������p���āA���t�̗��������Ă����B

�@�����V���i�����Ă�̂��j�Ƃ́A���{�̐_���K���ɂ�����_�ł���B���s�_����d�����L��R�ɒ�������_�ł���A�h���������b�̕����V�_�Ɠ��ꎋ���ꂽ�B�C���h�̎߉ނ̐��a�n�Ɉ��ދ_�����ɂ̎��_�Ƃ�����A�_���_�Ƃ��Ăꂽ�B�A�z���ł͓V���_�Ɠ��ꎋ���ꂽ�B�_���K���ł͖�t�@���̐�瑂ł���ƂƂ��ɁA�X�T�m�I�̖{�n�Ƃ��ꂽ�B���_�@�_���Ђ��犩������đS���̋_���ЁA�V���Ђ��J��ꂽ�B�@�@�i�o�T: �t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x�j

���{�̐_�͕��E��F���O���~�ς̂��߂Ɏp��ς���瑁i���Ɓj�𐂁i����j�����̂��Ƃ���_�����̂ł������B�����Ė����ɓ����Ă���̐_�������߂ɂ��A�S���̋����V�����Ր_�Ƃ��Ă����_�Ђɑ��ẮA�S�Ă��̍Ր_���X�T�m�I���ɕς��邩�Ր_�̂Ȃ����狍���V�������O���邱�Ƃ����߂�ꂽ�̂ł���B�܂��V�����V�c�ɒʂ���Ƃ��čU���̑Ώۂł��������B

�fᵗY�i�X�T�m�I�j�_��

�@�����i���B�j�X���́A���{��������E���i���o�R�ƐE���o�R�̂Q���[�g������A���̓V���БO�ō������Đ�Z�勴��n��B���̎Ђɂ̓C�`���E�̑����������ł����Ƃ�������܂��Ɋi�D�̃����h�}�[�N���u�V���Ё@�fᵗY�_�Ёv�Ȃ̂��낤�B

�����̘e���q���ʁB���̓��͂ЂȍՂ�ʼn��ƂȂ��₢�ł���B�@�@2010.3.3�@���M�E�������� �@�q�a�͌�������i���q�͗��ꑢ��j�璹�j�����ŗ��e���q�͓��j������ł���B���R�`���I�Ȗؑ����z�Ǝv���Ă�����S�R���N���[�g���̂��̂ł������B���a�Q�O�N�̑��P�ʼn�œI�Ȕ�Q�ɂ������̂�����A���̓Q�ނ��ƂȂ��q�b����I�̂��낤�B�������悭�Ì��z���������đ����Ă���B�{�a�͊�ՓI�ɔ�Ђ��Ȃ������Ƃ̂��ƂŘe���猩��ƃK���X����̏⓰�̒��Ɏ��܂��Ă���H�悤�ł���B�@�K�ꂽ���͂ЂȍՂ�̓��Ɖ]�����Ƃ�����e���q�̊K�i�ɑ�R�̂ЂȐl�`������Ō}���Ă���Ă����B���̖T�ɂ����͐�Ђɂ��ς��A�Ă��c�������̂��낤���A��R�̊G�n�Ō����ɏ����Ă����B

���Z�̌F��_��

���̐_�Ђ͓V���ЂƂ͒��ڂ̊W�͂Ȃ����A�fᵗY�_�Ђ������Ǘ��ɓ������Ă���̂ŕ��ׂĂ����B

�{�R�͏C������@�������R�呠�V�V�{�������A���`�Ƃ����B�̈����������̐܁A���̐�̍^���ɏo��I�B�F�쌠���̐_������肾���F��A�������R����n�����Ƃ��o�������Ƃɂ��Ƃ����B���̂��ߑ勴�Ƃ̊ւ��͐[���A�ŏ��̉ˋ����ɂ͂��̐_�ЂŋF�肵�A���̎c�ނŎГa���C�������B�Ȍ�˂��������ɋF�肵�A�c�ނŎГa�C�������邱�Ƃ��`�����Ă����B���������݂̑勴�͓S���ŁA��s�����S�z�ł���B

��:�F��_�Ё@�@�@�E�F�勴�̓�l�͍ޖؖ≮�������Ȃ��ł����i�F���Â��錚�ޓX����������

�H�n�̉����F��_�Ё@�@2010.4.3�@�C���N�y���E�������� �@���̐_�Ђɋ������o�����̂͑勴�̎��_�Ƃ������Ƃ����łȂ��A���̂�����ɍޖؖ≮��������������ł����Ƃ������Ƃ�m�������炾�B���̖≮�Ƃ��Ă̗��j�́A�؏�i���j�Œm����[��̖≮���Â��Ƃ����Ă���B�]�ˎ���̋��c��E�݂ɂ́A�勴������łR�R�������������������A�r��𗘗p���ĉ^��Ă����u���I�̔є\�v�u�����v�u�����v���e�X�����������R���̖≮���S�Ă����d���Ă����Ƃ����B�]�˂̒����猩�����������ʼn^��Ă���ޖ��Ƃ������ƂŁA�����̍ޖ��u����ށv�ƌĂ�ō]�˂̒��ɑ�ʂɏo�܂�����̂��B�@�܂������Ȃǂ��ꏏ�ɉ^��Ă����̂ő����̑q�ɂ���������ł��������ł���B

�Ȃ������͑勴�����ɂ��ď㗬�����r��A�����������c��Ƃ����Ă����B

��Back to Map

�R���Ё@���}�_��

�@�]�ˎ���ɂ́u�R���Ёv�Ƃ��ā@�����ɂȂ��Ă���u���}�_�Ёv�ƌĂ�Ă���B

�R���Ђ͓V��@�������̂Ŕp���ʎ߂ɂ��p��ς����̂��낤�B

���Z�̓��}�_��

���}�͐_�Ђ̑��ʁ@�w�i�̌������͐삩��̐Z������鍂���i�ǂł���@2010.2.21�@���M�E�������� �@���̐쉏�Ɍ��_�Ђ͏��ˌ��ɑ����������̒���ł���B���̓��������X�����H�ƍŏ��ɕ������������A��Ⴂ�ŁA���ɐ܂�Ă����Ƃ��Ă̍ޖ؏��������ƕ���ł����ӂ�炵���B���J�ɎN���ꂽ���̏������K�Ŗڗ����̂��Ȃ��ʂ�߂��Ă��܂��Ƃ��낾���A�悭���Ă݂�ƌ�_�`�̂悤�Ɋ�b���������čՂ肠�����Ă���B���Z���낤���B

���_�l�����q��

���̓����ʂ��R���ЂƂȂ�̂ŎQ������邨�����H�@2010.2.21�@���M�E�������� �@���̂����̑O����R���Ђւ̎Q�����n�܂�悤�����A����͂Ђǂ����̂ʼn��̓R���r�j�̒��ԏ�ɂȂ��Ă��āA�h�����Ă��̈�p���������c����Ă���B�������O������Ă��邩�̂悤�ɁE�E�E

�@�]�ˎ���̂��̈�т́u�����v�Ƃ����āA����ꂪ�������Ƃ���B���R�̑���ɏ]���Ă��������q���A���������ɂɂ������A����ȏエ��������ʂƐӔC�������Ă��̏ꏊ�Őؕ����ʂĂ��Ƃ����B���܂�̍ۂɁu���ɂɔY�ޏ��l���~�ς���v�ƋF�O�������Ƃ���A���ɂ̐_�l�Ƃ��ĎQ�w������̂��₦�Ȃ������Ƃ��������ł���B

�E���ɉ��т铹�́A���Ă̍�����̖��c�ŁA�k�Ќ�ɑ���ꂽ���ł���B�u�����y��v�Ƃ��]���Ă����悤�����炱�̕ӈ�т��t������C������c��������ł������̂��낤�B

��Back to Map

���c��E��Z�勴

�@�]�ˎ���͖h�q��̗��R���猻�݂̂悤�Ȑ��X�̋��͂Ȃ��A���c���n��ɂ͓����X���́u��Z�勴�v�i1594�N�ˋ��j���B��̂��̂ł������B���̌�ɉ˂���ꂽ�͖̂���̑�i1657�j�ō]�˂�����H�m�ۂ̕K�v�ɔ����A�˂���ꂽ�̂��u�������v�i1659�N�ˋ��j�ł������B�Ȃ�ƂU�T�N�Ԃ����c��B��̋��ł������̂��B

��Z��͂�

���́@���̐e���ڍׁ@

�����e���������� | �O�{���̋����˂����Ă���勴�@�i�����琅�����E�勴�E�����Ԑ�p�ˋ��j

2010.2.21�@���M�E�������� |

�@�勴�͊֓���k�Ђɂ��Ă������邱�Ƃ͂Ȃ��������A�k�Е����v��Ɋ�Â��Č��݂̋������a2�N(1927)�ɓS���Ƃ��ĉ˂���ꂽ�B�����ď��a48�N(1973)�ɂ͎����Ԑ�p���H���������ɐڂ��ĉ˂����A�㗬���ɂ͍H�Ɨp���������˂����Ă��āA�ƂĂ���ʂ����n�����Ƃ͊���Ȃ����ƂȂ��Ă��܂����B������グ�ăA�[�`�^�̓S����ڂłȂ����āA���Ă̑��ۋ��Ɏv�����͂��邵���Ȃ����A��̒��ɂ͖����ɓ����̋��̖؍Y�������Ă��邻�����B

�D�������i���l�e���X�j

�������̍��݉���`���ƁE�E�E����o�X�����ꂾ�낤���@�E��ɂ͋��̐e�������ʂ��猚���Ă���

2010.2.21�@���M�E�������� �@���̖k���͐�Z�̖،ˌ��E���˒��ŁA���ˉ݂͊Ƃ��ĐH���E�엿�E�ޖE�ށE�E�E�Ƒ���ɂ킽��Y�����חg�����ꂽ�Ƃ��낾�B���̂�����͒����t�����A���̂��Ƃ𗘗p����ƊȒP�ɊC�̂��̂������ė���̂ŁA�̂���]�˂ɓ������d�B�̐ԕ䉖�∢�B�̐ēc���Ȃǒ����E�l���n���̂��̂���A�F���̍������Ƃ����悤�ȉ����̂��̂����g�����ꂽ�������B

�����m�Ԃ����B�֗����Ƃ��ɂ͐���M�Ŗk�サ�A���݂̊ɏ㗤���āu���̍ד��v���n�܂��Ă���B�����𗘗p������̂ق����s�����悩�����̂��B

��Back to Map

�����|���Z�L�����p�X�O�ʂ�

�@�����̒ʂ�͉E���h�꒬�A�����͌��Ƃ������E�ɂȂ�ʂ�ŁA���̐�͍r��㗬�̌F�J�ɁA���͉����E�����ɒʂ���Ƃ��������炪�������Ղł���B�r���E�F�J��ƌĂ�A���V���t�ɂ����邱�Ƃ��炩��t���Ƃ��Ă�Ă����B��������������߂Ƃ��������{�݂̌�������ł����ʂ�ł����������A�����X�̍ĕҐ��i�ĊJ���j�ō��w�̌��z�����������Ԓʂ�ƂȂ��Ă���B

�����̍��w�����́u�����|�p�Z���^�[�v�A��O�́u�|��L�����p�X�v�Ƌ��ɐ�Z�̐V�i�ς�

2010.3.13�@���M�E�������� �@�V������Z�̃V���{���炵���u�����|���Z�L�����p�X�v���܂��̗l�q����ˏo���Č����Ă���B

���̑O�̒ʂ�͂��Ắi�����͍r��Ƃ����Ă����j���c�삩��̐��Q������r���ŁA����g�@������A���č����ɂ����Ƃ������c���ł�����B�����̔R�ƕ��э��̖����������Ƃ��낾���A��Z�h�ɓ��鋫�E�ɂȂ�A��̓����ɂ͒�n�ł��邪�̂̔r���H�i�����x�j������Ă��āA������n��h�꒬�ɓ��邱�ƂƂȂ�B���̒�Ɉꗢ�˂�����A������Ԃɂ��Ȃ�Ƃ�������ȍ��D����������ꏊ���B

��Back to Map

�����|�p�Z���^�[

�@�L��̈�p�͂��Ă̖≮��i�Ƃ���j�Ɗіډ����i����߂��炽�߂���j���������Ƃ���ŁA���a60�N(1985)�̔��@�����ɂ���Ē��̈ʒu�����炩�ɂȂ����B���̏ꏊ���L��ɏ�������ŋL���ɗ��߂Ă���B

2010.3.13�@���M�E�������� �@�≮��Ƃ͍]�ˎ���A�h�꒬�S�̂̎����◷�l�̐��b�������Ƃ���ŁA�іډ����ł͉ו��̏d���i�іځj���v��A�l�n�̉ו��^������ʂɂȂ�悤�ɒ�߂��ꏊ�ł���B�����ē��̔��Α��i�����j�ɂ͔n�p��i�`�n�p���j���݂����āA��Z�h�̓�����Ɏ����܂�{�݂��S�Ĕz�u����Ă������ƂɂȂ�B

�@���āA���̌|�p�Z���^�[�Ƃ͂ǂ������{�݂Ȃ̂��A�L�ꂪ���܂�ɂ��h�꒬�Ƃ��Ă̏d�v���_�Ȃ̂ŁA���ב��Ȃ��Ă��܂������A����������̐Ւn���ĊJ���������Ƃ܂ł͊m���Ȃ��Ƃł���B

��Back to Map

���ꎛ

�@�y�n�̐l�́u�Ԗ厛�v�ƌĂ�ł��邪�A�X��������H�n���ʂɂ��̐Ԃ��傪������B�ԓh��������ꂽ�̂͏��R�̖{�w�ɓ��Ă�ꂽ�肵�ē��얋�{�Ƃ̊W���[���������߂Ɖ]���Ă���B

�@���̖�͐k�ЁE��Ђ�Ƃ�]�ˎ�������ɓ`�������ł���B���������̑��̌����E���͑S�ăR���N���[�g����̐ԗ�������Ƃ����A�����͂��ȊO�ς͔@���������ƂȂ̂��낤�B

�@�u���ꎛ�j�v�ɂ��A���ꎛ�̑n���N��͕������N(1260)�W��15���ɂ��k�邻���������݂̖{���̓R���N���[�g����̂ɁA����39�N(1906)�Ɍ������ꂽ�B���z�̎��A���̌��͂̉������i��Ђ��������Ă���j�ؑ��̖{���������Ƃɂ��ẮA�����������悤�ł��邪�A�Z�E����t�͓V�Вn�ς̗J���̂Ȃ��悤�C���h�ɂ��鎛�@��͂��Đe�������z�Ƃɑ��点���Ƃ����Ă���B

�@�ԗ����͐Ԗ���ӎ����Ďg�p���ꂽ���̂Ɨ������悤�B

��Back to Map

���R�ƏZ��

�@��Z�h�����Ȃ�k�̕��܂ŗ���Ə��X�X���a��ƂȂ�A���Ă̖ʉe�𗯂߂錚�����Ƃ���ǂ���Ɍ���������B���̒��ŋM�d�ȉƍ\���̈�����̎��≮���c��ł������R�Ƃ̏Z��ŁA���݂̓���͎���ڂł���B

��:�u�G�n���v�@�@�@�E�F�u���R�Ɓv�@�@�@�@2010.3.3�@���M�E�������� �@�D�③��̉�����i�q�̑��̗l�q�͍]�ˎ����E���Ă����B�݂̒Ⴓ���C�Ɋ|���邪�y�Ԃ����H���Ⴂ���炢�Ȃ̂ŁA�x�X�̐��Q�œ��H�̕������ɓy���肳�ꂽ���ʂ��낤�B�@���㓖��Ɖ^�ǂ�������邱�Ƃ��o���A���낢��Ȃ��Ƃ��f�������A���݂��Z�܂��Ă��邨��Ȃ̂ŏڍׂ͊����A�T�����L�����ƂƂ���B

�@�����̍]�ˑ�n�k(1855)�ŕ��A�������N(1860)�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�����ēX�ɕꉮ�A�����ƂȂ����Ă���B���̑��R���̑��i�������Ɋe�Q���A�v�S���j�����āA�ו��̉^���Ƀg���b�R�𗘗p���Ă��������ł���B�ꉮ�ɑ��������͓V�ی��N(1830)�̂��̂ŁA��ԐV�������ł������R�N(1870)�Ƃ̂��ƁB�@�Ȃ����݂͖k���Q���̑��͂Ȃ��A��͊֓���k�Ђŕ���A������͉��~�������ŏ������ꂽ�B���̏����������݂́u��Z�h���j�v�`�e���X�v�ŁA�͌����̊X���ɖʂ��Ĉڐ݁A�斯�̕����{�݂Ƃ��ė��p����Ă���B�@���Ƃ�400�Ƃ����~�n�����A�]�ˎ���̐Ő��͉��~�̊Ԍ��ɔ�Ⴕ�ĉېł����̂ŁA���ʂ�ɂ܂ŒB����ג����Z���`�̕~�n�ł������Ǝv����B�@�@���̔��Α��Ɍ��Ƃ́A����͒������I�u�G�n���v�ł���B

���a�����܂ł̉��R�ƕ��i�i�E�͒n�����ƒ��~���Q���j�C���N�y���E�������� �V�ۂ̎��ォ��Ƃ𑱂��ĊG�n��r�������ŁA���{�ł��G�n���ł͗B��̓X�ł͂Ȃ����낤���B�X�O�̃^�^�L���O�p�`�ɂȂ��Ă���̂͒Z���`�~�n���X���Ɏ߂ɐڂ��Ă��邽�߂��낤�B

���̊G�n���̑O���瓌�ɉ��т铹�͒��~���ւ̎Q���ł���B���a�����܂ł��̓����ɂ͒n���������Ă��Ă��āA��˂��������B

�@�������A���Ă̎Q���i�Q�ԋЁj�͍L�����A���X�X�Ƃ��ē�����Ă��鋌�X���ɐi�����Ă��鎩���Ԃ̉I��H�ƂȂ��Ă��܂����B

�@���̌�̒n�����͒��~���̋������Ƃ��ĎR�卶�����ۂɈڂ���c����Ă���B�����ɂ͐�Z�G�n���[����I���p�ӂ���A���S�x�Q��̐����ɉ։�Ԃ��c���Ă����B���̒n�������Q�l�ɂ����̂���}�ł���B

���ˊX���W��

�@���̊X��������āA�Ƃ���ǂ���ɕW�������Ă���̂ɋC���t���B���b�`���o�ł́u�����������E����萼�֑�t���v�A�X���̐�ł́u�k�������������E�k�����ȓ��v�A�ǂ���P���قǂ̍����̐Β��ɍ����̂��B

2010.3.13�@���M�E�������� �����ĉ��R�Ƃ���k�ֈ꒚�i�P�O�O���j�s�����ӂ�ɂ��u�k�����������E�������ˍ��q���v�ƋL�����W�������Ă���B���������̕W�ɑւ�����ȑO�̂��̂𑫗��旧���y�����قŋ��R�������B���}�̓��W������ł���B�������Ɋ��ꂽ�̂��낤���U���̐Ղ͂��邪�A���܂ꂽ�����͂͂����肵�Ă���B�@���ˊC���@�Ƃ���̂������I�������B���C���Ɠ����悤�Ɂu�C���v�̕������g���Ă���̂��B����͊C�ɉ����ĉ��т铹���Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�̂̉����Y�i�������C�j��k�Y�i�������C�j�A����i��Y�j�A�����i���C�j�͂Ȃ���A�傫�ȓ��C�i����C�j�������悤�ł���B���˂֍s���ɂ͂��̓��C���E��ɂ��Đi�ނ͂������玼�n�ł̍���₻�̐g�x�x������h�꒬�̓��W�Ƃ��Ắu�C���v�������̂��낤�B

��Z�h���܂߁A�����Ɋ֓�����͒�n�����������C�t�����Ă���铹�W�ł������B

��Back to Map

���q��@

�]�ˎ�����u���ڂ��̖��q�v�Ƃ��āA���܁A�Ŗo�A�P���ȂNJO���w����Ɏ��Â��Ă���f�Ï�

2010.3.13�@���M�E�������� �@���q��@�͖��a7�N(1770)���̒n�ɑn�Ƃ������ڂ���@�ŁA���݂͐_�c�x�͑�̕��ɐ��`�N���j�b�N���Ȃ���������{�Ƃł���B���̒�����͍]�ˎ��ォ��ۑ�����Ă���̂��͕s�������A���̕��͋C�͏\���ɂ����Ă����ؑ����z�ł���B

�@���̐�͍r������H�̗i�ǂōs���~�܂�A�h�꒬�͂����܂��ƂȂ邪�A�X���͐��ɉ���Ă���ɖk�サ�Ă����B

��Back to Map

�r��E��Z�V��

2010.3.19�@���y���E�������� �@�r��E�݂̒炩�猩�n���ƌ���̓����X���͐V���ɊJ�킳�ꂽ�r��́u��Z�V���v���Ԃ̗r��邱�ƂȂ�����Ă����B�����ɂ͐l�e�͂Ȃ��A���Ă������h�꒬����o�������邱�ƂȂ��E�E�E�E�E�B

��Back to Map

��Back to Top

Mozilla, Chrome, Opera & I.E. �ɑΉ��i20150123�j

�Q�l�����F

�@�u���c��Ƃ��̗��݁@���v�i��E���E�����j�@�L�������@��

�@�u�������y�L�e�v�n��҂P�E��Z�@�����拳��ψ�����ہ@��

�@�u��@�Z�v�@�����旧���y�����ِ�Z�h���������c�@��

�@�u���c�여��̌Ñ�E�������E�v �����旧���y������/���݂����y����������/(��)�{�{�L�O���c ��

|