残堀川の源泉 狭山ヶ池公園 池の中洲には祠(厳島神社)が祭られている 砂川新田 玉川上水を歩いてみて、この上水と共にいかにこの不毛な武蔵野台地が開拓されてきたかを知った。 【予備知識】

玉川上水開削以前の状況(街道名は現在とは違っている) 玉川上水開削以前の残堀川は、狭山丘陵の湧き水を水源として南東に流れ、多摩川に注ぐ清流であった。乾期には川底が現れ、雨期には護岸もないので暴れる川でもあったようだ。 砂底が見える川から「砂川」、蛇が掘る川(蛇堀川)から「残堀川」というのが名前の由来らしい。 水の少ない武蔵野台地では貴重な水であったことは確かなことであろうから、当時の主要街道である「五日市街道」あたりは小さな集落もあったのだと想像される。 しかし、この川を中心とした耕作地も限られた場所だけだったようである。 ・・・・・

上図でわかるように、「砂川新田」は砂川用水の取水口のある天王橋から五日市街道沿いに開墾された。 ・・・・・ ここで少しこの名主について記しておきたい。 現在の砂川上水の取水口は天王橋より川上(松中橋あたり)に移されているが、そこに砂川用水の説明板があったので掲げておく。

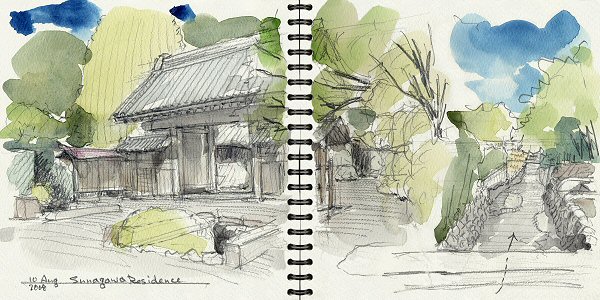

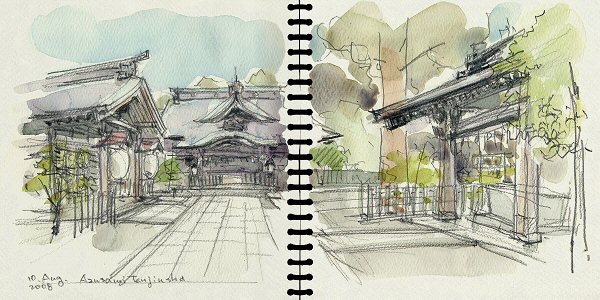

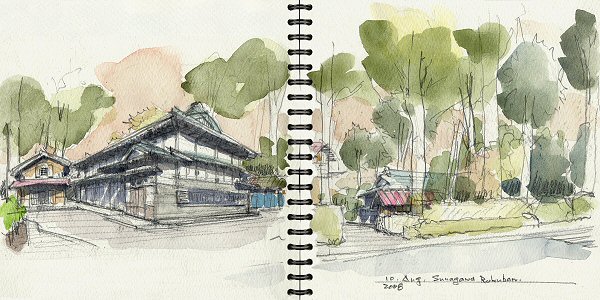

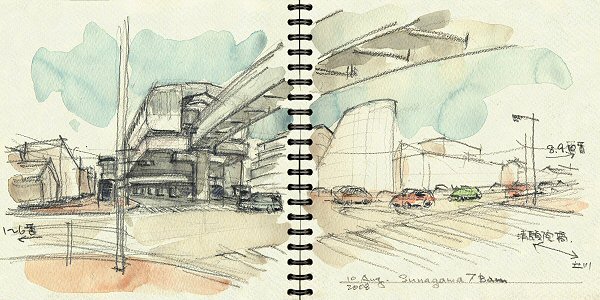

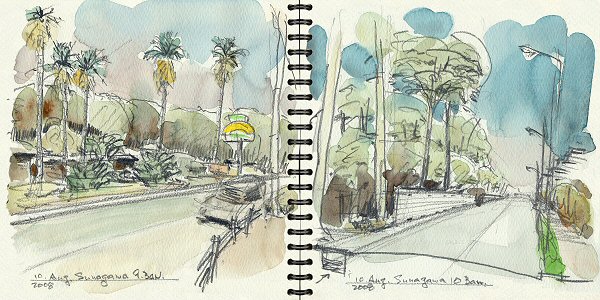

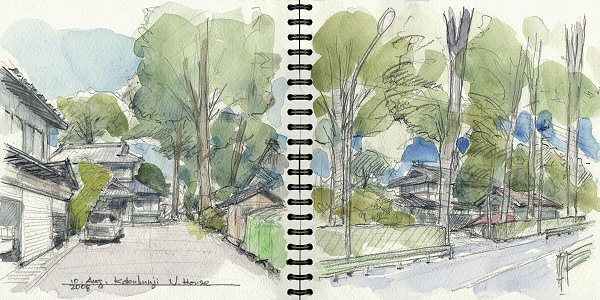

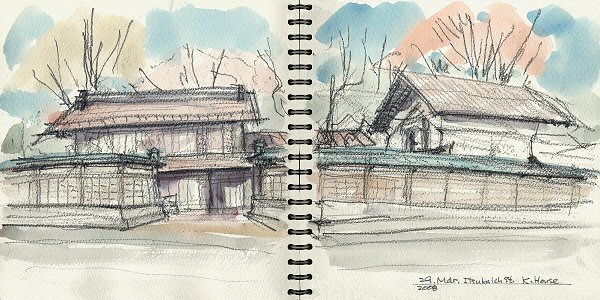

「砂川一番」あたりは「砂川用水」が引き込まれたあとに現在の残堀川が迂回して流されているので当初の用水路はどうなっているのか確認できない。すなわち現在では取水口からここまでは流れていないと思われる。それが「二番」まで来ると見事な用水路が街道と少し距離を離して設けられている。この水は何処からだろう?という疑問がわいてくる。 砂川二番 左端は「五日市街道」 用水は街道からちょっと奥まって流れている 2008.8.10 鉛筆・透明水彩 この用水路は玉石積みの擁壁で見事にきれいに残されている。水辺には洗い場と思われる場所も確認できる。しかし水は流れていなかった。屋敷の佇まいは、表側に蔵・作業場が並び、奥に主屋を置き、その裏側が畑になる。そのさらに北側はかつては玉川上水に接する処まで雑木林が連なっていたのだろう。砂川新田で区画された短冊形敷地の代表的配置である。 名主の家 名主の門 008.8.10 鉛筆・透明水彩 「三番」にある砂川村の名主の屋敷である。代官も迎えることから見事な両袖潜り戸付き切妻冠木門である。 阿豆佐味天神社(あずさみてんじんしゃ) 阿豆佐味天神社 008.8.10 鉛筆・透明水彩 名主・野村家の出身地岸村と大いに関係がある神社で、岸村(厳密には隣の殿ヶ谷村ではあるが当時は同じ村山村である)にある阿豆佐味天神社は村野家の守護神社であることから、寛永6年(1629)に名主屋敷に近い「四番」に勧請された。 砂川六番 (左)蔵は主屋の南に配している。 (右)道路側は欅の大木と、蔵の定位置には瀟洒な板倉が。 2008.8.10 鉛筆・透明水彩 砂川「六番」あたりの五日市街道南側の屋敷である。見事な大木と瀟洒な板倉に誘われて、屋敷を訪問したが、あいにくどなたも居られなかった。主屋の南側に廻ってみると、なんと立派な蔵が主屋南西にに連なるようにして建っていた。 砂川七番 芋窪街道とモノレールが景観を変えている。 2008.8.10 鉛筆・透明水彩 「五日市街道」と交差しているのが「芋窪街道」で北上すると狭山丘陵に突き当たり、南下すると立川だ。 この交差点あたりが「七番」「八番」で、当初に開発された「砂川村」の東端である。 砂川九番 (左)「九番」バス停前は植木屋さんだが背景はかつての林だ (右)「十番」の方は広い間口の屋敷が連なる このあたりは享保の改革(1722)で新田開発が奨励され、砂川新田が東に伸展してきたところである。敷地割りの間口がかなり広く、どの屋敷もゆったりとした佇まいである。 道路脇の暗渠は、かつての砂川用水路だろうか。 国分寺・N家 (左)北風に護られた屋敷内。 (右)道路側の大けやき。 2008.8.10 鉛筆・透明水彩 この地方特有の北風・赤ッ風を防ぐために防風林が設けられた姿は当時の新田風景を連想させてくれるものである。 国分寺・K家 背景の木立は玉川上水の緑地 2008.3.29 鉛筆・透明水彩 このあたりの五日市街道は玉川上水と再び合流するところに近くなってくる。すなわち北側の奥行はあまりなく、屋敷の構えにも新田の面影はない。 Mozilla, Chrome, Opera & I.E. に対応(20150123) |

|問合せ |

copyright©2004-2016 Capro All Rights Reserved

このサイトの掲載記事、図、音源などの無断転載を禁じます。著作権は《きまぐれスケッチ》《Capro》またはその情報提供者に帰属します。