はじめに (利根川について)

赤線は現在の利根川とそれに注ぐ川。その他の川は概略

利根川は群馬県の最北部山中、大水上山(おおみなかみやま標高1,840m)から発し、西側の新潟・長野県境を分水嶺とした多くの沢筋を集め、豊富な水源を元として、途中の大きな川をも支流として大河となり、太平洋に注いでいる。その流路延長322kmで、信濃川に次ぐ日本第二位の長さを誇る河川である。ちなみに大水上山を分水嶺として日本海に流れるのが「信濃川」である。

徳川家康が江戸入城当時はこの川の流れは現在とは大きく違っていて、利根川は渡良瀬川と併せて南下し江戸湾(東京湾)に注いでいた(現在でも古利根川としてその名残が見られる)。一方、銚子の方へは鬼怒川と小貝川を併せ「常陸川」として太平洋に注いでいた。 この「利根川」は「坂東太郎」の異名を持ち、「筑紫次郎」(筑後川)「四国三郎」(吉野川)と共に三大暴れ川の一つに数えられていた。

江戸幕府は水害対策・新田開発、そして舟運を開くために承応3年(1654)にはA地点を開削することにより「利根川」を「常陸川」に連ねる大工事が行われた。それでも江戸方面の洪水は絶えることはなく、主流を銚子方面に変える河川改良は幾度となく続けられ、昭和初期まで続いた(利根川の東遷)。

現在から千年ほど昔(平将門の時代)は、霞ヶ浦(香澄流海)や北浦(鹿島流海)、印旛沼(印旛浦)、手賀沼(手上海)はつながり、大きな内海(香取海)だったようである。その内海に面して南の「香取神社」・北の「鹿島神宮」が鎮座している様子は下総の国(現千葉県)と常陸の国(現茨城県)の守護神のようにみえるが、この内海は蝦夷との国境という意識があったろうから「大和の国」の鎮護としたのではなかろうか? なお、延喜式で神宮と称されるのは、伊勢神宮とこの香取神宮と鹿島神宮の三宮だけだそうである。

関東平野ひとりじめ

利根大堰に立つ

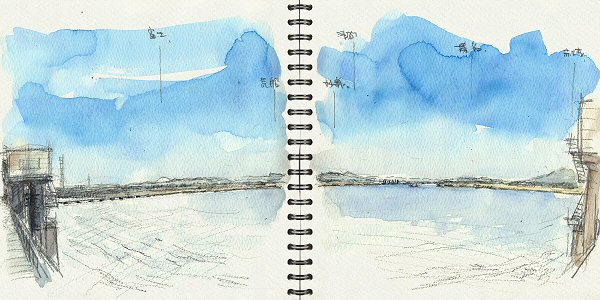

正月気分のまだ抜けない好天の日、この大堰の中央に立つ。「河口から154km地点」という標識をみると、大水上山から銚子河口まである流路のほぼ真ん中となる。このあたりの標高約20mと思われるので、河口までの流れ勾配は1/7,500!ということになる。(関東平野は意外に標高は低いのだ!)

利根大堰のど真ん中で川上を望む 2010.1.7 鉛筆・透明水彩

連日の晴天で、関東平野のど真ん中から360度全方向を見晴らせる。 山に詳しくない小生でも見分けられるぞ!富士山・荒船山・妙義山・浅間山・榛名山・赤城山・・・日光連山・・・更に背中側の真西には筑波山まで一望できる。

こんな景色に出会うとやっぱり昔の風景を思い巡らしてしまう。関東武者・平将門も茫漠とした原野を山にぶち当たるまで荒馬にまたがり走り回ったことなのだろう。現代の自分でもそんな衝動に駆られてしまう。馬では無理だけれど・・・。

・・・それにしても、この大堰は歩道が狭すぎる。片側だけの、すれ違えないほど狭い歩道を、ネット張りのガードフェンスで車道から囲い込んでいる。 この大堰は武蔵大橋と呼ばれる橋で、そこに足利邑楽行田線(県・20号線)という主要道路が走っているのだ。大型トラックがたった往復二車線(片側一車線)の道路橋をひっきりなしに走る状況では歩行者を無視した歩道としか思えない。

・・・しかし寒い! 空っ風の上州だ!

大堰全景と筑波山の遠望

ここ利根大堰からは都民・市民の飲料水へ、と多くの用水路が続いている。

大堰から下流を望むと正面に筑波山が見える(右上)

右岸(埼玉県行田市)側から見た利根大堰と取水口。5つの用水がこの一ヶ所から始まる

2010.1.7 鉛筆・透明水彩

大きな堰(せき)で、全長700m位になる。 この堰は東京オリンピックの頃の高度成長期に都心への人口集中が水不足を来し、都民の飲料水を多摩川だけでなく荒川(秋ヶ瀬取水口)から取るようになり、さらにそのバックアップが必要となり、利根川(利根大堰)から荒川(秋ヶ瀬取水口)に配水するために設けられたものである【武蔵水路】)。しかしこの目的は当時の河川汚濁対策として、きれいな水で希釈すれば解決する!という目的もあったのだ。完成1968年。

利根導水路用水系統図 (赤字は流量比率を示す)

この計画がこの場所に決まった理由は、利根川右岸としてはかなり安定していた場所だったからのようである。先人はそのことを知っていて、このあたりから現在の「さいたま市見沼区」あたりまでの用水路が元々あった【見沼代用水】。そこから都民の水を引き込むことになるのだから、当然利害関係が発生することになる。そのためこの大堰1ヶ所からは多方向に多用途の水路が巡らされている。左図はその分水される系統図だがなんと複雑なことになっていることだろう。見沼代用水と武蔵水路は立体交差しているのだ。そして邑楽用水路は対岸の灌漑用水に利用されるのだが、なんと利根川を潜って通水されている。実際は大堰の手前で人の背程もあるパイプが横たわり、配水されているとのこと。

行田浄水場上水は名前からわかるように行田市民の飲用水となるもの。都民と埼玉県民用の飲用水は武蔵用水からとなる。

▲Back to Map

△Back to Top

Mozilla, Chrome, Opera & I.E. に対応(20150123)

参考文献:

「利根川の洪水」 須賀堯三 監修・利根川研究会 編

「国土づくりの礎」 松浦茂樹 著

「江戸水の生活誌」 尾河直太朗 著