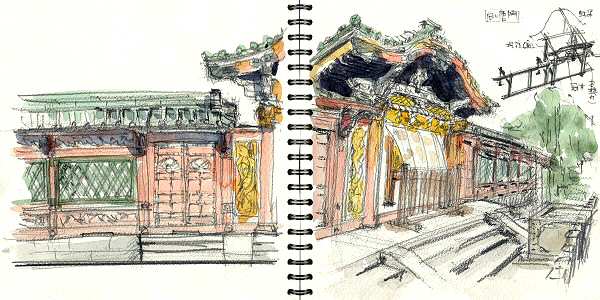

社殿を囲むように巡らされた東照宮透塀と社殿正面の唐門 上野東照宮

上野動物園入り口から不忍池へと続く遊歩道が、公園中央の沿路と平行に通っている。地上は花見の季節でもなければいたって穏や路だが、この遊歩道下では京成電車が走り抜け、なんとも騒がしい地中である。その遊歩道に面している石造の大鳥居が「上野東照宮」の入口だ。

現在の構内配置図 江戸時代の配置図はここをクリック

マウスONで説明が出ます (地図提供:Google map) 案内リスト

東照宮は世界遺産に登録された「日光東照宮」が有名だが、その他にも日本全国に数多くの東照宮があり、成立や所属から以下のように分類できる。

将軍家の東照宮(江戸城内と家康公所縁の地にあるもの) 大名が祀る東照宮(御三家・親藩・譜代大名が勧請したもの) 社寺境内の東照宮 天領の東照宮(石見・佐渡・長崎・蝦夷地では函館のほかになんと択捉島までにも及ぶ) 有力者や庶民が祀る東照宮 その他、久能山に葬られた柩を翌年に日光に移遷、その巡行の道筋各所(平塚-座間-府中-川越-東松山-行田-佐野-鹿沼)にも勧請されている。

【上野東照宮の出来るまで】

藤堂高虎は忍ヶ丘(現・上野の山)の屋敷内に家康を祭神とする宮祠を元和9年(1623)に造ったと伝えられている。 その後、二代将軍秀忠に江戸に家康をお祀りする寺の造営を進言し、当時の(高虎の下屋敷と弘前藩、越後村上藩の三屋敷があった)忍ヶ丘に、天海を開祖とした「東叡山寛永寺」を寛永2年(1625)に開山した。この寛永寺境内に東照宮(当時は「東照社」)が寛永4年(1627)に建立された。

「東照宮」という名称は、正保2年(1645)に朝廷から「東照宮」の宮号を賜ったことからで、三代将軍家光は上野「東照宮」として慶安4年(1651)に現在のものに造り替えている。

徳川家康は元和2年(1616)に駿府城で亡くなったが(享年75才)、その直前に遺言を残している。

- 遺体は駿河国の久能山に葬ること。

- 葬儀は江戸の増上寺でおこなうこと。

- 位牌は三河国(岡崎)の大樹寺に収めること。

- 一周忌後に下野の日光山に小堂を建てて勧請すること。

- そして神に祀られることにより「関八州の鎮守になろう」

日光新社の工事は藤堂高虎へ特命され翌年には完成、家康の霊柩は日光に「東照社」として元和3年(1617)に鎮座した。その後、三代将軍家光は寛永13年(1636)に現在のかたちに造り替えている。

大鳥居

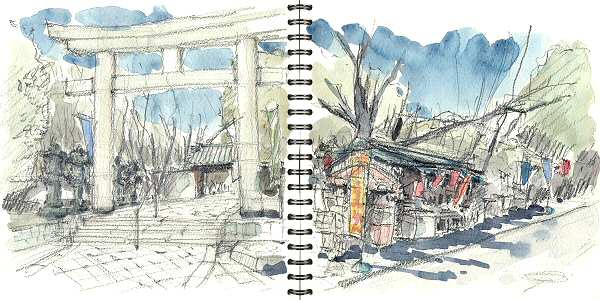

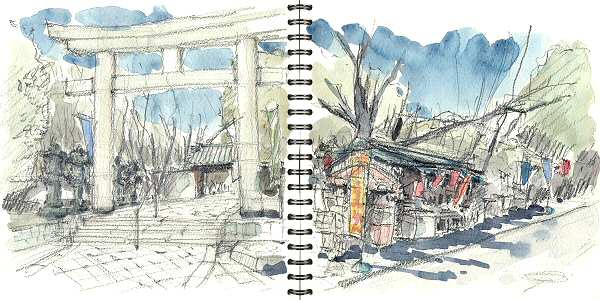

遊歩道に直に接して建っている石造の大鳥居、その前まで来ると高さ八尺〜十尺ほどの石燈籠が参道両側に並ぶ。石畳はかなり荒れていて、この奥に貴重な文化財があるとは思えない佇まいである。

遊歩道に面する大鳥居 この先に参道入口が見える 2009.2.18 鉛筆・透明水彩

寛永10年(1633)、酒井雅楽頭(うたのかみ)忠世が奉納したといわれる鳥居である。しかし天和年間(1681-1684)にこの鳥居は地中に埋められ、50年ほどした亨保19年(1734)になって、忠世の孫・忠知が掘り起こして元の位置に立て直したという。

寛永11年(1634)6月、家光の上洛中に、西の丸が火災で焼失(7月)、忠世は報をうけた家光の命により寛永寺に退去し、老中を失脚している。その事と関係がありそうだ。(や)

昭和17年(1942)に旧国宝に指定されたが、昭和二十五年文化財保護法の制定により国重要文化財となる。(すなわち戦後に格下げされたわけである)

▲Back to Map

参道入口-水舎門(みずのやもん)

鳥居を潜ってこの山門(?)まで来ると、両袖の塀はなんとコンクリートブロック積の塀に紅殻で着色されただけのものである。しかし神社に山門があるものだろうか?この先を暗示しているようだ。

水舎門を潜って見返る 2009.2.18 鉛筆・透明水彩

天井を見上げて驚かされる。傷みは激しいが豪華な造りのものには違いない。そして通常の門形式に当てはまらないのだが・・・疑問はすぐに解けた。本来は門ではなく社前右側にあった御水舎の上屋だけを昭和39年(1964)に門として移築・再利用したものであった。

明治新政府の神仏分離令が第二次世界大戦まで続き、特に戦後の荒れ放題の境内を取り繕う処置だったと推測する。しかし貴重な文化財を護るにしては安易に扱い、伝統・文化を傷つけていないだろうか。(廃物利用という美名?は言い訳にはならない) この国の文化財への扱いの軽さが問われるものである。

▲Back to Map

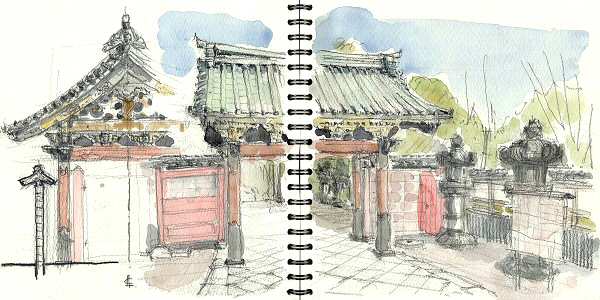

唐門と透塀

参道を真っ直ぐに進むと、この豪華な門に突き当たる。この先が権現造の本社(本殿・幣殿・拝殿)となる。

この門は前後が唐破風、左右の本柱(円柱)2本と控柱(方柱)2本で上部組物を受けた向(むこう)唐門である。本社を囲う透塀との間には左甚五郎作と伝えられる昇り竜・降り竜が嵌め込まれて、金色に輝いた豪華なものである。(傍らの説明板には四脚門とあったが、正しくは向唐門である)

透塀にも上下に豪華な彫り物が嵌め込まれていて、本来は彩色されていたものだが、現在は紅殻色一色である。不幸なことに本社裏側では20枚ほどが戦後のどさくさに紛れてGIに持ちさられ、彫り物のない板が嵌め込まれているとのこと。透塀越しに中を窺うだけでも本社の傷みは容易に想像されるが、嬉しいことにようやく今年になって修復作業に取り掛かったところであった。

なお、この本社・唐門・透塀・石鳥居の四棟が重要文化財に指定されている。(戦前は国宝であった!)

お知らせ

東照宮は保存修理のため平成21年1月12日を

以て社殿内部の昇殿拝観を終了いたしました。

唐門前までは引き続きご参拝いただけます。

守り札授与もお休みなく行います。

ご理解ご協力下さいますようお願い申し上げます。

Toshogu shrine is now on renovation.

You can't go inside.

Thank you.

その後(09/06/17)同じ場所に行ってみたら、権現造りの本社はそっくり養生パネルで覆われていて、正面から見ると本社の実物大の姿が描かれていた。修復作業は数年がかりだろうが、完成が楽しみである。

▲Back to Map

その後の本殿

啓蟄も過ぎ、ノコノコと這いだして今年(2017)もようやく動き始めました

気になる上野の展覧会巡り。「ティツィアーノとヴェネツィア派展」と「スケーエン:デンマークの芸術家村展」。 西郷さん下の大寒桜は満開だぁ!

上野東照宮・唐門と本殿 2017.03.15 鉛筆・水彩

冬眠から目覚めた脚には二つの展覧会巡りは酷というものだが、スケーエン展の別室展示は素晴らしい素描で元気づけられ、さらに園内を散歩・・・辿り着いたのが数年前に改修完成の東照宮本社。

薄曇りの天候にもかかわらず以前にもまして黄金色は一層輝き・・・しかし背後の本殿の地味さ・・・否!シックと云えば良いのだろうか?

5年ほど前に訪問した熊谷・聖天堂の華麗さとは大違い。

参道-水舎-銅燈籠-唐門-本社

唐門の前には大きな青銅製の燈籠が所狭しと立ち並んでいる。なんでこんなに近づけて置くのだろうか?

銅燈籠

東照宮社殿唐門前と参道に、五十基の銅燈籠が並んでいる。燈籠は神事・法会を執行するときの浄火を目的とするもの。照明用具ではない。浄火は神事・仏事に使う清めた火。燈籠は上部から、宝珠・笠・火袋・中台・竿・基壇で構成されている。火袋は、八角・六角・四角などの形式に分かれ、各面には火口・円窓という窓を設けている。火袋下部の長い部分を竿といい、ここに銘文を刻むことが多い。

これら銅燈籠は、諸国の大名が東照大権現霊前に奉納したもの。竿の部分には、寄進した大名の姓名と官職名・奉納年月日が刻字されている。それによると、伊勢国(現三重県)津藩主藤堂高虎奉献の寛永五年(1628)銘一基をはじめ、慶安四年(1651)正月十七日奉献二基、同年四月十七日奉献四十五基、同五年孟夏(もうか)十七日奉献二基となっている。慶安四年四月十七日は東照宮社殿落慶の日。その日の奉献数が最も多い。これら銅燈籠は、東照宮社殿とともに一括して、国の重要文化財に指定されている。

平成八年七月

台東区教育委員会

水舎(みずのや)

参道中程から唐門を見ると御水舎がなんと両側に一ヵ所ずつ用意されている。正面向かって左側のものは明治初期のもので石造である。右側のものは制作年不明だがなぜか大きな鈴が釣り下げられている。入口の門に加工されていた水舎を数えると、なんと一つの社に三つの水舎があったことになる。

両水舎の水盤には水はなく、機能していない。

忘れられてしまった東照宮だということを語っているようだ。

これら御水舎の周りにはびっしりと銅燈籠が立ち並んでいるが、鈴の付けられた御水舎裏には何か新しい記念碑が建てられている。

原爆の火

近づいてみると千羽鶴が沢山釣り下げられたもので、名付けて「広島・長崎の火」。

中央石板に埋め込まれたガラスまどには小さな火がともされている。廻りの銅燈籠に代わって、現代の火が灯されているようにも見える。しかしこれはあまりにも場違いな物ではないだろうか?

いや! 東照大権現が日本国土を見守るだけでなく、世界を見守る大権現となったのだ!

「広島・長崎の火」の由来

1945年9月6日・9日、広島長崎に人類最初の原子爆弾が米軍によって投下され一瞬にして十数万人の尊い生命が奪われました。そして今も多くの被爆者が苦しんでいます

広島の惨禍を生きぬいた福岡県星野村の山本達雄さんは、叔父の家の廃墟に燃えていた原爆の火を故郷に持ち帰り、はじめは形見の火、恨みの火として密かに灯し続けました。しかし、長い年月の中で、核兵器をなくし、平和を願う火として灯すようになりました。1968年8月6日、星野村は、この「広島の火」を「平和の火」として、村人の協力によって今日も灯し続けています

核兵器の使用は、人類の生存とすぺての、文明を破壊します。

核兵器を廃絶することは、全人類の死活にかかわる緊急のものとなつています。

第ニのヒロシマを

第ニのナガサキを

地球上のいずれの地にも出現させてはなりません。

これは「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」(1985年2月)の一節です。

1988年三千万人のこのアピール署名と共に「広島の火」は長崎の原爆瓦からとった火と合わされて、ニューヨ、クの第三回国連軍縮特別総会麹倉に届けられました。

同年4月、「下町人間のつどい」の人々は、この火を首都東京上野東照宮境内に灯し続けることを提唱しました。上野東照宮嵯峨敲全宮司は、この提案に心から賛同され、モ二ュメントの設置と火の維持管理に協力することを約束されました。

広範な人々のよびかけによって、翌89年4月「上野東照宮境内に(広島・長崎の火〉を灯す会」が結成されました。それから一年余、数万人が参加した草の根の運動と募金により、1990年7月21日 モニュメントが完成しました。

被爆45周年を迎えた8月16日に星野村の「広島の火」が、8月9日に長崎の原爆瓦から採火した「長崎の火」が、このモニュメントに点火されました。

私たちは、この火を灯す運動が、国境をこえて今緊急にもとめられている核兵器廃絶、平和の世論を強める全世界の人々の通動の発展に貢献することを確信し、誓の火を灯し続けます。

1990年8月

上野東照宮境内に「広島・長崎の火」を灯す会

神楽殿と五重塔

この神楽殿は場違いなほど簡素な日本建築である。 明治7年に深川木場組合が奉献したものだそうで、総檜の無節柾目材による素地仕上げ、数寄屋風な建築である。 屋根の先端と勾配が美しいが・・・やっぱり場違いである。

五重塔はどういうわけか隣地の動物園に属している。そのためフェンスで隔てられていて近づけない。動物園に入った人がこの建物を目的として入場するとは考えられず、なんでこのような管理をするのか不愉快になる。所詮は明治の神仏分離令からきた線引きなのだろうが、戦後も60年を数える現在としては建立当時の日本文化を理解し、見直してもいい時期なのではないだろうか。そうすれば神楽殿の建築様式も多少は理解され、ちぐはぐさの理由もつくというものだ。

五重塔の初代は寛永4年(1627)に竣工したが、寛永16年(1839)に焼失してしまう。しかし直ちに再興寄進され、当時の姿をそのまま今に伝えている貴重な建造物の一つである。

お化け燈籠

参道から外れた傍らにこの燈籠が一つだけ立っている。なんとも哀れな姿である。当初はこのスケッチのアングルが正式の参道への寄りつきかと想像した。・・・が、後に手に入れた資料から思わぬ展開となった。考察を見ていただきたい。

お化け燈籠

佐久間大膳亮勝之(だいぜんのすけかつゆき)が東照宮に寄進した石造の燈籠で

奉寄進佐久間大膳亮平朝臣勝之

東照大権現御宝前石燈籠

寛永八年辛未孟冬十七日

と刻字し、寄進者・寄進年月を知ることが出来る。寛永八年(1631)当時、東照宮は創建して間もなく、社頭には、現存の大鳥居・銅燈籠・石燈籠などは、まだわずかした奉納されていなかった。勝之は他にさきがけて、この燈籠を寄進したのである。

勝之は、織田信長の武将佐久間盛次の四男。母は猛将柴田勝家の姉という。信長・北条氏政・豊臣秀吉、のち徳川家康に仕え、信濃国川中島ほかで一万八千石を領した。

燈籠の大きさは、高さ六・〇六メートル、笠石の周囲三・六三メートルと巨大で、その大きさゆえに「お化け燈籠」と呼ぶ。同じ勝之の寄進した京都南禅寺・名古屋熱田神宮の大燈籠とともに、日本三大燈籠に数えられる。

平成八年七月

台東区教育委員会

▲Back to Map

考 察

巨大なお化け燈籠に出会ってから、この社の全体像が全く分からなくなってしまった。これだけの巨大な燈籠である。そう簡単に移動できる代物でない。当初からの場所に在ったに違いないという想いで、いろいろな資料を調べていく内に、幕府大棟梁甲良家作成による享保5年(1720)以前に作図した、という図面を見ることができた。それをもとに同じ配置図に書き込んでみたのが下図である。

根本中堂を正面にした境内参道左手の鐘楼手前に御門があり、矩折に迂回して入ることになる。左に折れると正面に霊廟の勅額門に向かう参道と、左手に薬師堂(註)へ至る参道に分かれる。

ここで注目したいのは勅額門で取り囲まれた神域があり、その中に現在唐門のある本社がある。そしてその傍らに御水舎があるのだ。戦後の水舎門はこれを移設したものだろう。現在唐門の前に整然と並べられている銅燈籠群はこの神域に並べられていたことだろう。そして神域への勅額門がどの様なものであったかは現在の寛永寺裏側にある徳川家墓地の勅額門から想像するしかないが、日光ではあの有名な「陽明門」にあたる門であるから、遥かに豪華なものだったのかも知れない。(参考):徳川家綱霊廟勅額門

もう一点は参道が決して本社の中心線上にないことである。最初の御門から何度となく軸線を振って進んでいく様子がうかがえる。現在の参道のように本社の中心に軸線を同じにした構え(シンメトリー)は恐れ多いこととして中心を避けていたのではないだろうか。

ここまで調べてきて初めてお化け燈籠の置かれた場所の疑問が解けた! 現在の位置が赤印だが、寛永寺参道脇の駕籠・馬寄せ(?)の広場から見ると、まさにこの東照宮の寄り付きを示す燈籠として最適な位置となっている。

そして石の大鳥居が地中に埋められた不思議な50年間はこの配置図の描かれた時期であり、鳥居はなかったことから推理が以下のようにふくらんでいく。

大鳥居について(たわごと)

この配置計画は、大鳥居の取り除かれた天和年間(1681-1684)の時期と同じくして改修したもので、諸大名等の限られたものだけが参詣できる東照宮へと改められたものではなかろうか。

一般庶民が参詣できた浅草の東照宮は寛永19年(1642)に焼失してからは、上野の東照宮に庶民の参詣が許されている。 その後慶安2年(1649)に徳川家光が現・浅草神社(三社権現 三社明神社)に寄進し東照大権現が合祀されているので、庶民参詣が浅草で復活したとみられる。 そのことにより上野寛永寺の東照宮は庶民参詣は閉鎖され、諸大名などだけに許された社となったのではないだろうか。 それから50年を経た亨保19年(1734)に忠世の孫の酒井忠知が石の大鳥居を掘り起こし再建しているが、この配置図が書かれた後のことである。それが果たして現在の位置であるかは不明で、この配置図では御門を潜った参道入口にあった方が自然であろうと考えられる。

この時期は吉宗による享保の改革が行われている時代であり、幕府の重臣・旗本・諸大名の間で日常的に行われた贈収賄の取り締まりにも着手している。そんなことと、目安箱による庶民の願いを聞き入れることや、武士の特権意識を薄める政策の一環として庶民にも開放し、御門を廃止・大鳥居が復活した?・・・とか、参道を現在の形に近い直線に改められ、正面に据えられた?・・・とか あくまでも空想の世界である。

薬師堂について

東照大権現の本地仏は薬師如来とされ、薬師堂は東照宮では重要な建物だが、寛永16年(1639)に出火、焼失している。そのときに隣接して建てられている五重塔も焼失したが、塔の方は間もなく再建されている。薬師堂も享保5年の図面にあるので再建されたのは確かなようだが、その辺の資料には巡りあえなかった。 戊辰戦争・関東大震災・今時大戦と焼失機会は度々だが、明治の神仏分離令からは再建されるはずもない。

なお、日光東照宮では鳴き竜で有名な薬師堂(本地堂)がこの施設にあたる。

旧上野恩賜公園

江戸時代初期、この地は津軽、藤堂、堀家の屋敷であったが徳川三代将軍家光は天海僧正に命じて寛永寺を建てさせた。寛永二年(1625)のことである。その後大きな変化もなく幕末を迎えるが慶応四年(1868)の彰義隊と官軍の戦争により寛永寺が焼失、一面焼け野原と化した。荒れ果てた姿のままであったが明治六年一月の太政官布告により公園に指定されたことから公園地となった。

恩賜公園のいわれは、大正十三年に帝室御料地だったものを東京市へ下賜されたことにちなんでいる。その後規模・景観はもとより施設など我が国有数の都市型公園として整備された。面積六十二万平方メートル余り。

上野公園生みの親がオランダ人医師のポードワン博士。病院建設予定地であった上野の山を見て、その景観の良さから、公園にすべきであることを政府に進言して実現したものである。

Mozilla, Chrome, Opera & I.E. に対応(20150123)

参考文献:

「家康公と全国の東照宮」 高藤晴俊著

「日光東照宮の謎」 高藤晴俊著

「こんなに面白い上野公園」 林丈二 丹尾安典著

「大日本建築全史附図」佐藤佐、文翫堂

|