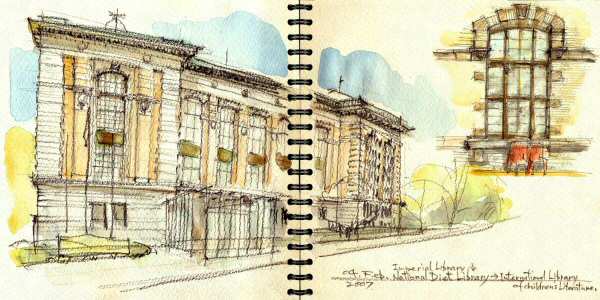

国際こども図書館

左側のブロックが昭和の増築、中央の突き出した所が平成のもの 2007.01.27 鉛筆・透明水彩

右上図:建物裏側の空中ガラスギャラリーから既存外壁窓を見たもの

ペリアンチェアが印象的 2002.08.11

この建物は、通称「上野図書館」と呼ばれてきた「国立国会図書館支部上野図書館」の建物を再生・利用したものだ。 1906年(明治39年)に「帝国図書館」として建てられ、1929年(昭和4年)に増築され、さらに2002年(平成14年)に改修をおこない現在の「国際こども図書館」となった。

増築の過程

この変遷を調べてみると大変面白い。最初の帝国図書館は「ロ」の字形に広い中庭のある壮大な建物として計画されていた。

工事期間は日露戦争中(1904〜05)のことと推測されるので、そのための資金難からか当初計画からは大幅に縮小され、辛うじて片側面(現在の正面のさらに一部)だけを完成させている。(濃灰色)

昭和の増築は大戦景気から一気に関東大震災(1923)、金融恐慌(1927)という困難な時代に突入、辛うじて現在の正面の形に。(薄灰色)

そして平成の改修では、そうした先人達の困難・苦労を刻んだ建物を保存・修復し、現代を代表する材料である鉄とガラスで動線を組み替えることにより見事に蘇った。

赤色部分は1階ガラス・アクセスゾーン。

緑色部分は3階空中ガラスギャラリー。

新旧の建物を対比させるこの手法は大いに活用したい手法だ。

改修の設計は安藤忠雄と日建設計

▲Back to MAP

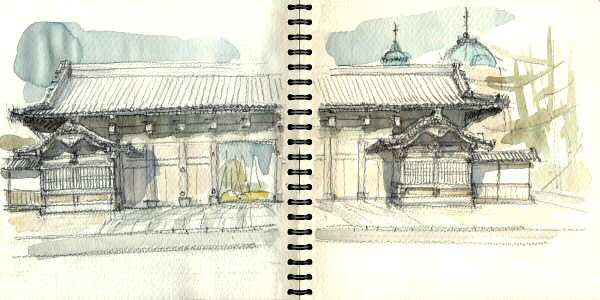

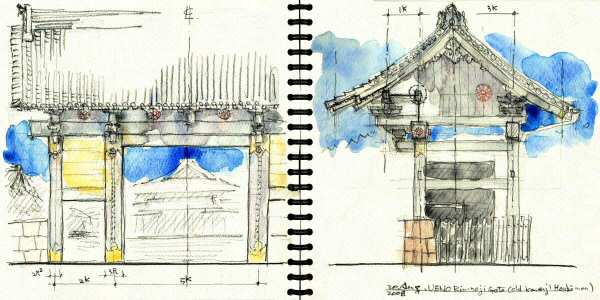

旧因州池田屋敷表門(通称:黒門)

黒門 2007.01.27 鉛筆・透明水彩

この近くに来てもいつも無意識に通り過ぎてしまう建造物なのだが、今回、新たな大発見をした。 豪壮な構えをしている。 本郷の赤門に対比されるものとのこと。 故事来歴は下記を参照していただくとして、その変遷が凄まじい。 これだけ立派だと引く手数多、その箔ある経歴で処分なんて考えられないと云うことか。 経済原理で存在していないところが嬉しい。

背後に見えるドーム屋根の建物は「表慶館」で明治末期の日本最初の本格的バロック建築だが、こんなアングルで重ねて見てみるのも面白い。

旧因州池田屋敷表門(黒門)(くろもん) 重要文化財

この門は、もと因州(現在の鳥取県の一部)池田家江戸屋敷の表門で丸の内大名小路(現丸の内3丁目)に建てられていたが、明治25年、芝高輪台町の常宮御殿の表門として移築された。のちに東宮御所として使用され、さらに高松宮家に引き継がれる。表門は昭和29年3月、さらにここに移築して修理を加えたものである。創建年代は明らかでないが、形式と手法から見て、江戸時代末期のものである。屋根は入母屋造、門の左右に向唐破風造の番所を備えており、大名屋敷表門として最も格式が高い。

昭和26年9月、重要文化財に指定。

国立博物館内のその他の建物

・東洋館(アジアギャラリー)・表慶館・平成館・資料館・法隆寺宝物館 等々 この博物館敷地内だけでも多数の建物が新旧取り混ぜて建っている。 また一寸範囲を拡げてみればユニークな建物は目白押しなので、時々来ては時間を掛けて廻ってみたいものだ。

▲Back to MAP

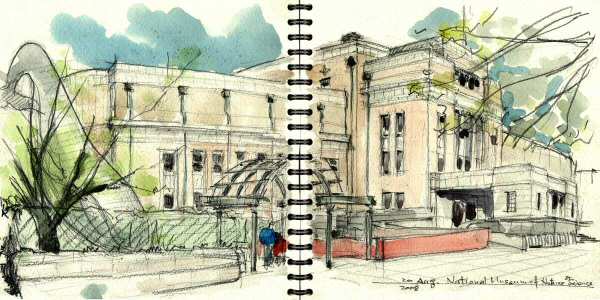

国立科学博物館 旧本館

この暑い時期、東京都美術館で「Fermeer展」が催されている。シルバーデーのこの日に特権行使で観覧後、画学生が大勢集まって描いていたこの建物を脇で描いてみた。

ナガスクジラが飛び跳ねている国立科学博物館 2008.08.20 鉛筆・透明水彩

今まで何度となくこの脇を通ることはあっても、「大きな鯨の建物」程度の印象しか持ち合わせてなく、せいぜい小学生だった頃の見学で、大きな振り子(フーコーの振子)があった記憶しかない。

記憶ついでにもう一つ述べると、現在屋外展示されているナガスクジラの模型はかつては白骨化した骨の展示ではなかっただろうか? さらに不確かなことだが、この建物の傍で発掘されたものと記憶しているのだが・・・そう、この地(お山)は遺跡の山なのだ。

現在の上野公園は、高台全体と南に面する不忍池までがかつての寛永寺境内で、明治になってから寛永寺を北隅に追いやり、公園や学校・博物館を建てたのだ。そのため公園内からは寛永寺の付属施設跡が沢山あるわけで、そればかりか、はるか昔の古墳時代からは竪穴住居跡や埴輪片が、さらに昔の弥生時代からも竪穴住居跡が発見されているという。地形的に良い場所というのは普遍だということだろう。

国立科学博物館の創立は明治10年(1877)で、当初は神田・湯島聖堂にあったとのこと。現在の建物自体は昭和5年(1930)の完成で、上空から見ると、当時の科学技術の象徴であった飛行機型のデザインをしているのが特徴で、上の地図からも確認できる。設計は文部大臣官房建築課(文部省営繕部)である。

平成15年(2003)に新館(設計:芦原建築設計研究所)が新たに造られたが、創立130年という節目にあたる2007年4月17日、かつての本館をリニューアルし、「日本館」としてオープンし、新館は「地球館」と改められて展示が行われている。

▲Back to MAP

寛永寺 旧本坊表門(通称:黒門)

科学博物館を描いた後、いつもは通らない日本学士院前を通り掛かったら、大きな黒い門を見つけた。

見事な八脚門である!・・・のか?・・・イヤ、ちょっとおかしい。

旧本坊表門(通称・黒門) 2008.08.20 鉛筆・透明水彩

大変珍しい門の形式である。薬医門の変形だろうか、「正面三間の薬医門」?いや「両袖潜戸付薬医門」と呼べばいいのだろうか。

「薬医門」とは、門の建築様式の呼び名で、扉を支えている本柱とその後ろの控柱の中間に屋根の棟の位置を置いた形式である。最大の特徴は往来を妨げないために扉が無いのが本来の形で、扉があってもその縦軸受けは唐居敷(唐石敷)で、敷居を設けておらず、閂も通さない。鎌倉・室町時代に、武家や公家屋敷、さらには寺院、医師の家にと広まった。

ここでは棟の位置を本柱側に寄せて、正面から見ると軒が深いため、門はゆったりとして威厳がある造りとなっている。 屋根は切妻瓦葺で、偏平な本柱(3尺×2尺)2本と脇柱(2尺×2尺)を前方に並べ、連ねる冠木を乗せ、控柱(2尺角)4本を後に配し、その上に梁と桁を架け渡している。前方は梁先を持出してその上に三手先組に出桁を乗せ地垂木を配している。棟は本柱と控柱の中央より前に位置しており、正面三間の薬医門となっている。冠木端や上部、妻壁には天皇家紋(十六弁菊)を配して、主要柱上下端には金物で装飾されている。この金物と潜り門上部の板には金箔が貼られていたと思われ、荘厳・華麗な造りである。

スケッチ中に、境内を閉めるために出てきた住職の話で、この寺(輪王寺)や門の由来、天皇家の紋章が付いている理由を伺うことが出来た。

寛永年間の建造物で、当初は現上野公園の中心部大噴水あたりが根本中堂(本堂)の場所であった。(上野広小路あたりからが参道となる)

本坊は現国立博物館の場所でその正門がこの門であった。当初は中堂は建てられてなく、本坊がその役を担っていた。(門の位置は現博物館正門あたりか)

天海入山後、三世貫首に後水尾天皇第3皇子の守澄法親王が寛永寺貫主となり、以後、幕末の15世公現法親王(北白川宮能久親王)に至るまで、皇子または天皇の猶子が寛永寺の貫主を務めた。(このことが天皇家の紋章が付いている理由)

幕末の慶応4年(1868年)には彰義隊の戦(上野戦争)の戦場となって主要な建物は焼失したが、この表門も広小路あたりからの大砲の弾丸を受けて、大扉に傷が残っていること。

そして明治維新後、境内地は没収、寺は廃止状態に追い込まれ、この本坊表門が現在の場所(輪王殿)に移築されたということ。

「上野のお山」は「未知の山」であることを実感した。

▲Back to MAP

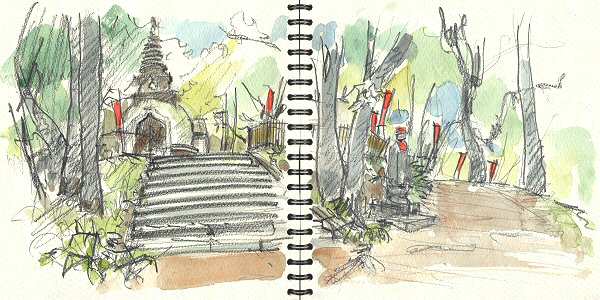

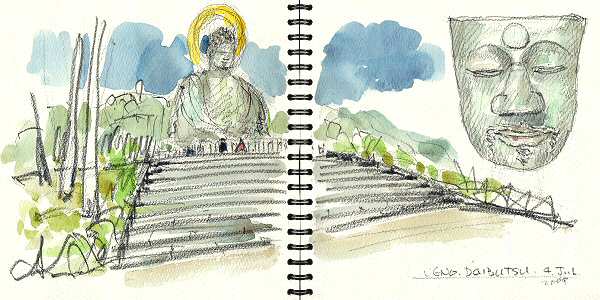

上野大仏

大鳥居を通り過ごして南に行くと、小高い丘に出会う。かつて「大仏山」と呼ばれた丘である。その名のとおり大仏(釈迦如来坐像)があったそうだ。しかし今あるのはインド風パゴダ。なんでパゴダなのだ!

2009.7.1 鉛筆・透明水彩

このパゴダ(仏塔)は昭和42年(1967)に上野観光連盟が上野名物にするために建てられたもので、内部に安置されているのは「薬師三尊」。 この薬師三尊像は東照宮境内にあった薬師堂の本尊だった。東照大権現(徳川家康)の本地仏は薬師如来とされていることから薬師堂が建てられている。 寛永16年(1639)に薬師堂は焼失、さらには明治の神仏分離令により東照宮から切り離されると三尊は寛永寺で保管されることになる。それをようやく昭和の時代になって、上野東照宮を見下ろす高台に、安置されたと云うわけである。

かつての大仏(空想)と保存されている顔面部分 2009.7.4 鉛筆・透明水彩

上野大仏の空想画である。 寛永8年(1631)、堀直寄の寄進で最初の大仏が造られた。以後、地震、火災等で消滅と再興を繰り返している。上野戦争の時点では大仏殿も焼かれることもなく、大仏はその中に鎮座していたが、その後建物は焼滅して露座の大仏となり、大正の大震災では首が落ち、先の大戦中では顔を除いて供出され、現在はその顔の部分のみを大仏山パゴダ脇に保存、展示されている。

▲Back to MAP

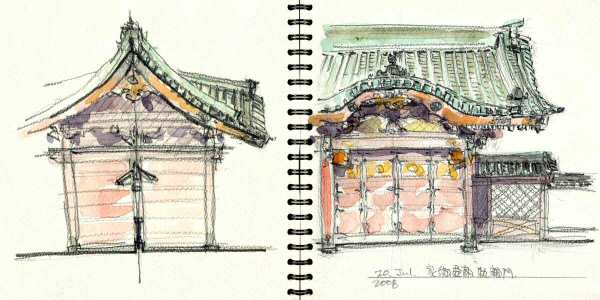

徳川家綱霊廟勅額門

国立博物館の建っている場所はかつての寛永寺中心部(本坊)があった所である。そのすぐ裏側にこの門があり、その中は徳川家の墓地となっている。

2008.7.20 鉛筆・透明水彩

かつて輪王寺住職に、徳川歴代将軍の墓所は(初代家康と三代家光は日光に祀られているが)上野寛永寺か芝増上寺のどちらかに葬られていると伺ったことがある。江戸の霊廟は先の大戦でほとんどが焼滅してしまったが、辛うじて残されたのが第四代将軍家綱のこの門と、やはりこの近くにある第五代将軍綱吉の常憲院霊廟勅額門である。NHKドラマで有名になった「篤姫」も家定の傍らでここに眠っているはずである。

徳川家綱霊廟勅額門(重要文化財)

台東区上野桜木一丁目十六番

四代将軍家綱は、慶安四年(1651)四月に父・家光の死に伴って、わずか十才で将軍の座につき、延宝八年(1680)五月八日に三十九才で没した。法名を厳有院という。

病気がちであった家綱時代の政務は、主として重臣の手に任されていたが、特に後半の政治を担当した大老・酒井忠清が有名である。時代は家綱の襲職直後に起った由井正雪の乱の解決を機に、ようやく安定期に入った。

家綱の霊廟の一部は維新後に解体されたり、第二次世界大戦で焼失したが、この勅使門と水盤舎(ともに重要文化財)は、その廟所と共に、これらの災いを免れた貴重な遺構である。勅使門の形式は四脚門、切妻造、前後軒唐破風付、銅瓦葺。

なお、このうち水盤舎は延宝八年に家綱のために造立されたものであるが、この勅使門は昭和三十二年の改修時に発見された墨書銘によって、もと家光の上野霊廟の勅使門であったものを転用したものと考えられる。

平成六年三月

台東区教育委員会

△Back to Top

Mozilla, Chrome, Opera & I.E. に対応(20150123)

(京成電鉄の駅であったが現在は閉鎖されている)