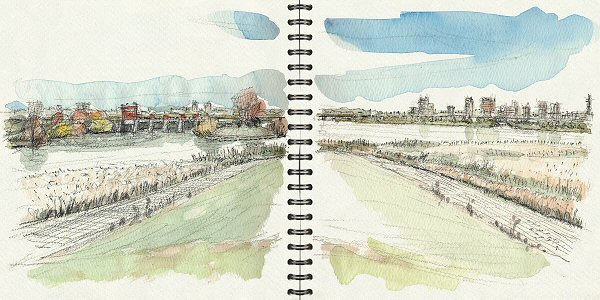

左側の荒川から正面の岩淵水門を通過して、隅田川が始まる。右手は隅田川に合流する新河岸川

隅田川

隅田川(すみだがわ)とは

隅田川は、荒川から東京都北区の岩淵水門で分岐し、新河岸川・石神井川・神田川・日本橋川などの支流河川を合わせ、東京湾に注ぐ全長23.5kmの一級河川である。 この隅田川を糸口に東京の川の歴史を少しひもといてみると現在の河川は人間と自然との闘いで造り上げてきたことが分かる。

江戸時代までは入間川・荒川・利根川が入り乱れるように江戸湾に注いでいた。すなわち東京の下町(まだなかった)や足立区全域、埼玉県の南東部は湿地、いや遠浅の海に近い状態だったのだ。だから川は決まった場所には留まらず、洪水のたびにあちこちに氾濫していたのである。

矢印はかつての江戸湾に注ぐ川の流れ(推定) 徳川幕府がさっそく取り掛かったのが城の前に広がる江戸湾とそれに連なる湿地帯をいかに耕作地にするかという事であった。そのため当時、利根川の一支流だった荒川は西隣りの入間川に迂回・合流(荒川の西遷)させ、利根川は東の銚子にまで流れるよう移動(利根川の東遷)させた。そしてその狭間の洪水に曝された地域には縦横に水路を巡らせ、肥沃な耕作地としてきた。

(白鬚橋から先の新スケッチへはこちらからジャンプします)

隅田川の橋にマウスを乗せると橋名を表示します

(電鉄橋、首都高・橋梁、水管橋、送電橋は省略)

その西に寄せられた荒川(入間川)が現在の隅田川の原型だが、赤羽あたり(岩淵水門)の水位はなんと海抜1m程度(荒川知水資料館の展示資料から推定)という至って流れの緩い大河となっている。(流れ勾配はなんと約1/2000程となる計算だ。)そのため洪水時には氾濫は避けられず、明治43年の大洪水を契機に赤羽あたりから迂回させる計画が進められ、昭和初期に完成したのが荒川放水路である。そして荒川本流は放水路に移し、分流された旧荒川を「隅田川」とした。 因みに隅田川という名称は古くから使われていて、承和2年(835)の太政官符には武蔵国と下総国の境界として「住田河」の名があるそうである。国境という言葉を手掛かりに地図で探してみると、大きく迂回している千住あたりで、東の方から流れ込んでくる川(中川・利根川の支流)が本来の隅田川か?と思わせ、遥かに長い川だったと想像されるのだが・・・遠い昔の蛇行状態の川の形跡を繋ぎ合わせて判別することは今となってはそう簡単なことではない。

利根川の東遷で利根川を犬吠埼の方に流すことになると、房総半島を迂回することなく太平洋から直接江戸までつながる水運の交通が完成し、東北からの東廻り廻船の発達にも寄与することとなる。

この時代のもう一つの大事業「玉川上水」と併せて考えると、水の都「江戸」の土台骨が出来上がったこととなり、江戸期の土木事業の先見性・合理性には感心せざるを得ない。

では昔の渡船場を思い描きながら、河口まで橋巡りをして下ってみよう。

岩淵水門

秋晴れの天気に誘われて荒川べりまでポダリング散歩をした。荒川近くの赤羽に差し掛ると武蔵野台地の縁にきたことを否が応でも教えてくれる。急坂道の連続が続くのだ。そして目の前に現れるのが隅田川で、すこし上流に行くと水門が現れる。今回の目的地・隅田川が始まる地点である。

隅田川は荒川の延長にあり、かつては本流だった  新旧並べられた岩淵水門

水門は新・旧二つの水門から成り、旧水門はその色から「赤水門」(1924年完成)と呼ばれる。

地盤沈下やその後の洪水調整能力を強化するという目的で直下流に新水門(「青水門」と呼ばれる)が昭和57年(1982)に完成した。現在では旧水門は機能していないが、保存運動により残されている。

荒川と岩淵水門

荒川はその名の通り昔から氾濫を繰り返した川でした。特に明治43年(1910)八月の大洪水の時は、水は岩淵町から志村に沿うところで二丈七尺(約8m)に達したと伝えられています。これを契機に、荒川沿いの町を洪水災害から守るため、政府は荒川放水路造成を計画し、新たな川の開削と水門工事を実施しました。これらは難関を極めて困難でしたが、蒸気掘削機など当時の最新技術を使ったり主任技師はパナマ運河建設に従事して研究するなどの努力により、水門は大正13年(1924)十月に完成しました。この岩淵水門は五つのゲートを持つ水門で、そのゲートの一つは後に常に船が通れるように改修されました。

(荒川知水資料館前の説明板より)

旧岩淵水門概要

旧岩淵水門のあらまし

昔、荒川の本流は隅田川でした。ところが隅田川は川幅がせまく、堤防も低かったので大雨や台風の洪水を防ぐことができませんでした。このため、明治44年から昭和5年にかけて新しく海までの約22kmの人工の川(放水路)を作り洪水のほとんどをこの放水路(現在の荒川)で流すことにしました。

この放水路が元の隅田川と分かれる地点に、大正5年から大正13年にかけて作られたのがこの旧岩淵水門で、9mの幅のゲートが5門ついています。その後旧岩淵水門が老朽化したことや、もっと大きな洪水にも対応できるようにと、昭和50年から新しい水門(下流に作った青い水門)の工事が進められ、昭和57年に完成し、旧岩淵水門の役割は新しい水門に引き継がれました。

長年流域の人々を洪水から守り、地元の人たちに親しまれた「赤水門」(旧岩淵水門)が現在子どもたちの社会見学や、憩いの場として周辺の整備をして残していくことにしています。

(荒川知水資料館前の説明板より)

旧岩淵水門

右岸から見た旧岩淵水門 2009.11.28 鉛筆・透明水彩 この赤い水門が旧岩淵水門で、5門のゲートで構成されている。右端の一つだけが高く掲げられて見えるのは通船のために改造(1960)されたためである。右奥に見える高い四つ連なる塔が3門で構成された新水門だ。

荒川堤から川上を見た旧水門と荒川上流 左後に続く新水門から隅田川へと連なっていく

2009.11.28 鉛筆・透明水彩 新水門を渡って荒川堤に来ると360度見渡せて、いたって爽快である。

右手(左岸)奥は高層ビルの建ち並ぶ川口市(埼玉県)で、手前の川辺りはゴルフ場として利用されている。目視でも川岸の低さがよくわかり、かつての川はその辺りを呑み込んでいたのだろう。

片や左手(右岸)の赤羽(東京都)方面は手前の堤はあるものの、その奥は武蔵野台地の崖線となっていて、新河岸川と共に東京側の台地に寄り沿うように流れていることが判る。 「赤羽」の地名は「まったくの端っこ」という意味を込めて【赤ッ端】とでも呼ばれていたのではなかろうか・・・などと空想してしまう。

▲Back to Map

01 新神谷橋(しんかみやばし)

江戸時代から西新井大師への参詣や荒川堤への花見客を乗せる渡船場(神谷の渡し)で賑わった場所。当時の対岸は荒川放水路も無く、浸水被害に備えた堤が桜並木の名所として熊谷にまで達していたという。隣の「野新田の渡し」と同じように荒川放水路の開削に伴い、その後の左岸(足立区新田地域)の交通路としても必須のものだった。

赤羽側から川下を望むと蛇行する川に最初に架かるのが新神谷橋。都市計画道路環状七号線を通す重要な橋だが、架橋は意外に新しく昭和40年(1965)である。 岩淵水門からは最初の橋だというのに、はやくも両岸の土地はかなり低いことが分かる。太鼓橋の形態は必然的に生まれたデザインであることもよく理解できる。

▲Back to Map

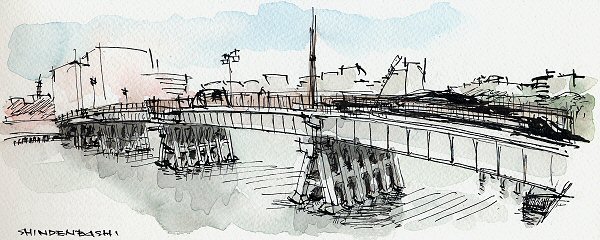

02 新田橋(しんでんばし)

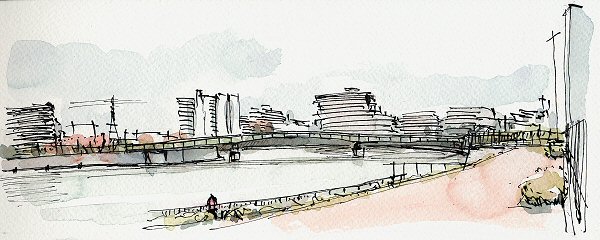

新神谷橋から川下を望むと次に架かる新田橋が見える。左岸足立区新田(しんでん)にちなんだ名称である。

江戸時代のこのあたりは「野新田(やしんでん)の原」と呼ばれた桜草の名所で、農産物を江戸市中に運搬する渡船場(野新田の渡し)でもあった。

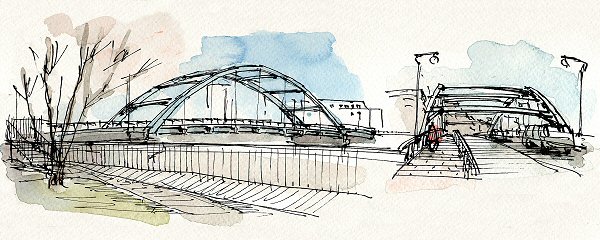

井桁に組んだ形をした橋脚が注目 2010.04.10 インクペン・透明水彩 荒川放水路の開削に伴って中洲状に孤立した左岸足立区新田の交通路として昭和14年(1939)に木造橋が架けられた。昭和36年(1961)に現在の橋に架け替えられたが、珍しい形の橋脚は木造橋のものを模したものである。

▲Back to Map

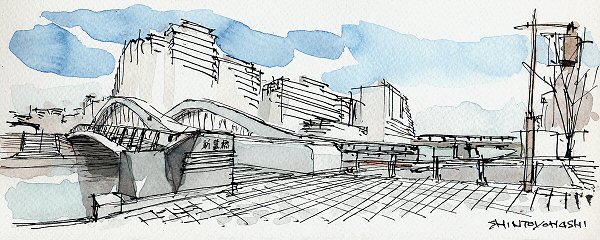

03 新豊橋(しんとよばし)

新田橋下流には新しい橋がすぐ傍に見える。

平成19年(2007)に開通したという、隅田川では一番新しい橋である。左岸の団地と総合的に計画されたもののようで、斬新なデザインが印象的。ちなみに橋名は左岸足立区新田と右岸北区豊島の地名頭文字から。

▲Back to Map

04 豊島橋(としまばし)

現在の豊島橋から200mほど上流辺りは大きく蛇行する。区分け地図によるとその蛇行はさらに延びて、現在の荒川にも達していることから、相当大きな蛇行と考えられる。その辺りを「天狗の鼻」と呼んでいたようで、やはり渡船場があった。「豊島の渡し」といっていたが、六阿弥陀詣の霊場巡りには必ず渡る必要があったことから「六阿弥陀の渡し」とも呼ばれていた。

▲Back to Map

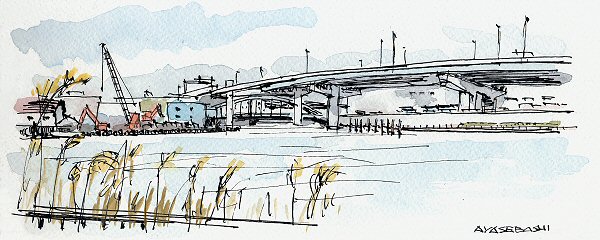

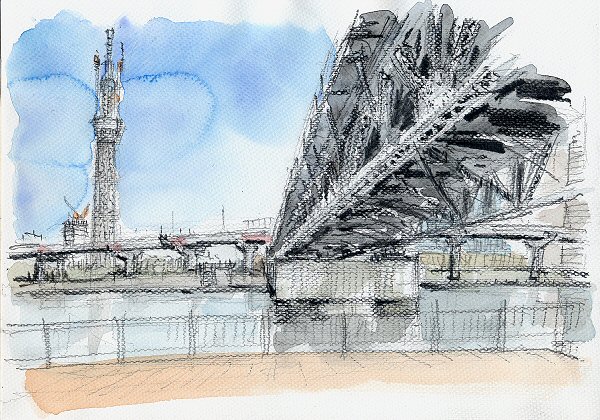

石神井川河口と首都高速中央環状王子線の架橋

このあたりは高い護岸に守られていて川の様子はうかがい知れないところである。

スケッチしたあたりは「梶原の渡し」があった辺りらしい。最近所々で造られはじめた親水公園のおかげでようやく川を覗くことが出来た。明治期には右岸の紡績工場へ、戦時には左岸の軍需工場へ、戦後には右岸荒川線沿いの梶原銀座へ買物に、と活躍した渡船場だ。

板橋JCTからの首都高速道路は飛鳥山トンネルを抜けると、石神井川・隅田川・荒川の上空を上下2段の高架橋で、江北JCTへ一気に走って行く。その高架橋下はうす暗く人を一切寄せ付けない。まるでミステリーゾーンだ。しかしこの高い護岸のすぐ外側で杜若がたったの一輪咲いているのを見つけた。如何に水位が高いかを教えてくれている。

▲Back to Map

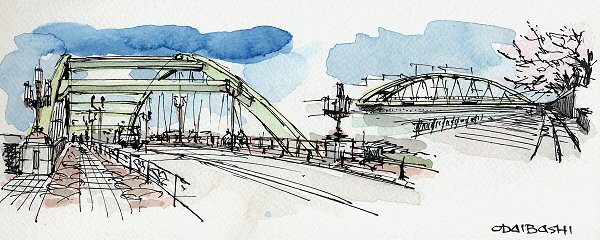

05 小台橋(おだいばし)

江戸時代から江北・西新井・草加方面への交通の要所として賑わい、「西新井大師」への参詣客も利用した渡船場「小台の渡し」のあった場所で「尾久の渡し」ともいわれたが、「小台橋」架橋と共に廃止された。

関東大震災後の復興都市計画に基づいて昭和8年(1933)に架橋されたが、その後老朽化のため平成4年(1992)に現在の橋に架け替えられている。外観から見るとオリジナルなデザインを十分尊重して行われたものなのだろう。

アーチからの吊ケーブルは斜めに張られ橋桁を支える姿はいたって斬新にして軽快である。アーチの基部にはバルコニーも設けてあり、親柱の照明からはアールデコのにおいが漂う。このせわしい世の中になんと夢のある橋だろう。この道と橋が交通の要所として重要だったことを思わせる。

渡船場としての要所を示すものを一つ紹介する。すこし上流の右岸には水上バス乗り場があり、その脇は「荒川遊園」という荒川区立の遊園地である。設立は関東大震災の前年・大正11年(1922)というから当然架橋以前のことで、当時から賑わっていたことを偲ばせる。しかし当時は現在のような遊園設備はなく、現在の「クアハウス」のようなものだったらしいが・・・それが戦時中はなんと! 陸軍の高射砲陣地にもなったという歴史も経ている。

ここを通過したのは春おだやかな桜の花が満開の時期で、子供達の歓声を聞きながら桜の香りをおかずにしてむすび飯をほおばった記憶が甦る。

▲Back to Map

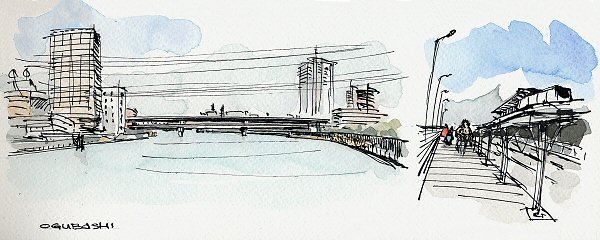

06 尾久橋(おぐばし)

この辺りは大正期までは渡しもなかったが、大正中期から昭和にかけては「熊野の渡し」があったようである。

荒川放水路と接近しているので二本の川を一またぎするような橋になっている。昭和7年(1932)の放水路開削時に架橋されているが昭和43年(1968)に現在のものに架け替えられている。いや、それよりも現在では平成20年(2008)に架けられた「日暮里・舎人ライナー」という東京都交通局が運営する新交通システムの路線がさらに上部をさっそうと通っていく。そのためかどうかは知らないが、歩行者には大変失礼な(不親切な)橋で、道を横断する歩道橋のように階段を上っていかなければ橋にたどり着けない。おまけに自動車交通は多いので歩行者はたまったものでない。隅田川の恥部である。

▲Back to Map

07 尾竹橋(おたけばし)

千住や西新井大師への渡船場「尾竹の渡し」のあったところで、別名「御茶屋の渡し」。その看板娘「尾竹」に因んだ名前らしい。

関東大震災の復興事業の一環として昭和9年(1934)に架橋されている。小台橋とたったの一年後でしかないのにこのデザインの手抜き加減はどういうことだ。軍靴の音も聞こえはじめてくるような時代だ。つまらない無駄のないデザインになっている。

▲Back to Map

08 千住大橋(せんじゅおおはし)

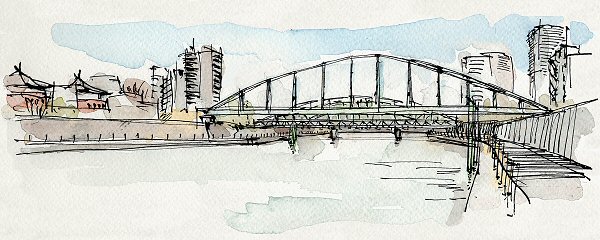

正面に大きくかかるアーチ橋は東京電力の幹線を渡す橋で、その奥に見えるのが「千住大橋」である。鉄道・水道・電気の幹線を渡す橋が重なっていて、この大橋を直接目にすることは出来ない。大都市のインフラを支える重要なポイントだからだろうか、護岸に沿って歩くことは不可能となっている。

この東電橋辺りが最初の大橋が架かった場所で、その後の度重なる掛け替えで少しずつ現在の場所に移動している。 古くは奥州への古道の渡しがあり、裸になって徒歩で渡ったという記録もあるから浅瀬だったのだろう。そのため「渡裸(とら)の渡し」、音が変じて「戸田の渡し」ともいわれた場所である。

「千住」について

荒川放水路のある現在 隅田川は岩淵から蛇行しながら東に流れ、この千住を境にほぼ直角(矩折り)に南に向きを変える。そのヘアピンカーブ辺りは、かつては綾瀬川が合流するところでもあり、水流によって深くえぐられた「矩折りの淵」すなわち「鐘ヶ淵」は昔から舟人にとっては難所として恐れられていた。(鐘ヶ淵という地名は後に紡績会社が進出して社名「カネボウ」の語源になっている。)

江戸時代の湿地帯だった当時の状況 上流からの物資を陸揚げするのはその手前の「千住河原」となり、左岸は奥州・日光街道の初宿「千住宿」をまかなう市場「ヤッチャバ」として大いににぎわった。片や対岸(右岸)は、飯能・高麗・秩父から運ばれてきた材木(西川材)の筏が川幅を半分も占め、大火の多い江戸を市場にした材木問屋が連立していた。水運が重要な時代ではこの千住河原は物流の重要な拠点であったのだが、馬車・鉄道・自動車と陸運が発達するにつれ物流拠点としての重要度は下がってきて、新たな町づくりが始まっている。

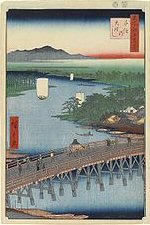

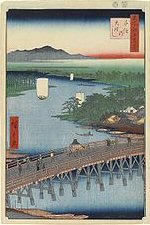

名所江戸百景

「千住の大はし」広重 昔は戦略上川には橋を架けないのが普通だったが、隅田川ではここ千住の「千住大橋」が最初の橋として、徳川家康が江戸城に入ってから4年目の文禄3年(1594)に架けられた。その後何度も架け替えや改修はされたが明治18年(1885)の台風まで流されることはなく、江戸300年を生き抜いた名橋といわれ、右図のような絵にも画かれている。隅田川にその次に架けられたのは「両国橋」で、万治2年(1659)のことだから65年間もこの橋が隅田川唯一のものだったことになる。

隅田川を挟んで南・北の千住駅があるが、川が区界となり北が足立区、南が荒川区となっている。町名は南千住町は存在するが、北千住町は存在しない。これは本来の千住とは川の北側だけにあった千住宿を指していて、千住宿が橋を越えて南に延長されてきたことによる。

町の様子についてはこちらからどうぞ。

▲Back to Map

09 千住汐入大橋(せんじゅしおいりおおはし)

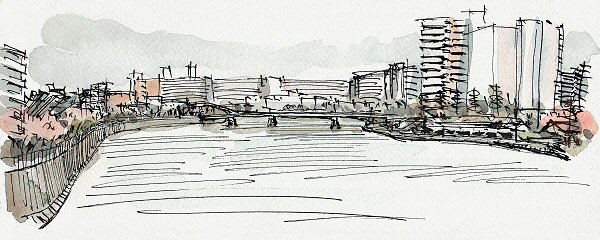

渡船場「汐入の渡し」のあった場所で、北岸は足立区千住曙町、南岸は荒川区南千住八丁目。この辺りからほぼ直角に蛇行して南下し、舟人に恐れられていた「鐘ヶ淵」に近付いていく。

新豊橋に次いで二番目に新しい平成18年(2006)に開通した橋で周りの集合住宅群と一体に計画された橋なのだろう、軽快な形とカラーリングが素晴らしい。それにまして、この辺りから川辺に葦が意識的に植えられている。水の浄化の一助にするためだろうが、景観がどんなにスケールアウトしていても馴染みやすいものにしてくれる。植物は景色の七難を隠すとはよく言われることだけれど・・・・

▲Back to Map

鐘ヶ淵に注ぐ綾瀬川

隅田川が大きく曲がる場所が「鐘ヶ淵」で昔の舟人にとっては難所として恐れられた場所だ。対岸には綾瀬川(それとも中川?)が合流するところで河口を表している。

▲Back to Map

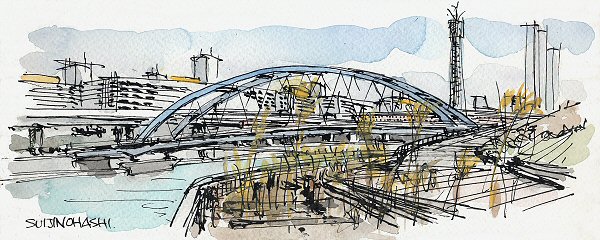

10 水神大橋(すいじんおおはし)

「水神の渡し」という渡船場のあった場所である。「水神」とは東岸にある「隅田川神社(水神宮)」のこと。

ここまで来ると周りの景色は一変して広々、実に気分爽快である。対岸の城壁のような共同住宅群は防災計画に沿ったもので、川辺を火災から守るよう配置されている。屋上に黄色いタンクがあるのは災害時の消火タンクだったと記憶している。この両岸は東京都の防災拠点で、その相互連絡橋として一つ上流の「千住汐入大橋」と共に計画されたものだが当初は歩道橋として平成元年(1989)に使われはじめた。そして平成8年(1996)からは自動車道路としても使用されている。

アーチ橋脚に張り出しているバルコニーは歩道橋を意識した配慮からだろうか? いいアクセントだ!

建設中のスカイツリーが見え始めてきたので歩を進めよう。

▲Back to Map

11 白鬚橋(しらひげはし)

「橋場の渡し」とか「白鬚の渡し」という渡船場があった所で、千住大橋が架けられるまでは重要な渡し場。律令時代には武蔵国と下総国との国境が住田河(隅田川)として記述されており、奥州、総州への古道がここを通る。伊勢物語の主人公がわたったのもこの渡しである。

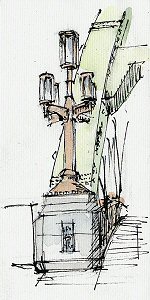

大正3年(1914)に有料の木造橋として架けられた歴史のある橋である。 当然震災で被害を受け、大正14年(1925)には震災復興事業の一環として現在の橋に架け替えられた。

この時代のものに共通していえることだが、どの橋も親柱が重要なデザインのポイントになっていて、ここでも当時のアールデコを彷彿させるものとなっている。(右図)

ちなみに白鬚とは左岸にある「白鬚神社」に因んだもので、ヒゲは口髭(くちひげ)でなく顎鬚(あごひげ)のヒゲである。ここで気になるのが遥か川上にある高麗神社のことで、隅田川・荒川・高麗川と溯っていくとその高麗神社にたどり着く。その神社の別称が「白鬚神社」なのだ。かの地は8世紀にハイテク集団高句麗渡来人が入植した地域で、その当時の交通手段は陸地を辿るよりも川伝いの方が遥かに合理的であり、当然川上の文化は東京湾にまで伝わっていたことと思われる。この神社もその流れと関係があるのではないだろうか。

後日、その白鬚神社を訪れて高麗神社との関わりを訪ねてみたが宮司さんからは完全に否定されてしまった。荒川の中流域「川口」あたりで春日系の神社が大きく南北に渉って遮断するように分布していて、上流域と下流域との関係はあり得ないとのことだった。 しかしこの神社の10世紀に始まる来歴を見て、私の疑問はますます深くなった。歴史は後世の為政者が都合の良いように作りかえてきたことをよく目にするからだ。半島との関わりはタブー視されているのだろうか、宮司さんの否定する迫力にそんなことを感じた。

白鬚神社

祭神

猿田彦大神

天照大御神 高皇産霊神 神皇産霊神 大宮能売神 豊由気大神 健御名方神

由緒

天暦5年(951)に慈恵大師が関東に下った時に、近江国比良山麓に鎮座する白鬚大明神の御分霊をここに祀ったと、社伝の記録は伝えている。天正15年(1592)には、時の将軍家より神領二石を寄進された。

当社の御祭神猿田彦大神が、天孫降臨の際に道案内にたたれたという神話より、後世お客様をわが店に案内してくださる神としての信仰が生まれた。社前の狛犬は山谷の料亭八百善として有名な八百屋善四郎、吉原の松葉屋半左衛門が文化12年に奉納したもので、その信仰の程が偲ばれる。明治40年には氏子内の諏訪神社を合祀した。

隅田川七福神

当社に寿老人を配し奉るのは、文化の頃この向島に七福神をそろえたいと考えた時に、どうしても寿老人だけが見当たらなかった。ふと白鬚大明神はその御名から、白い鬚の老人の神様だろうから、寿老人にはうってつけと、江戸人らしい機知を働かせて、この神を寿老人と考え、めでたく七福神がそろったといわれる。隅田川七福神にかぎり、寿老神と神の字を用いる所以である。

出典:白鬚神社説明板

------------------------------------------------------------

しらひげ‐みょうじん【白髭明神】

猿田彦神といい、また、新羅の神という。能「白鬚」に見えるものは滋賀県高島郡高島町の白髭神社をいう。

出典:広辞苑 第五版 (C)1998,2004 株式会社岩波書店

▲Back to Map

・

・

・

白鬚橋の下流に来ると、橋の数が少なくなってくる。

辺鄙なところだったのだろう。その場所から年をまたいでの川下りスケッチを再開する。

・

・

・

前回から一年近く経つので、スカイツリーも少し生長している。それも楽しみだ。(110122)

・

・

・

12 桜橋(さくらばし)

昭和60年(1985)に架けられた比較的新しい橋だが、この橋の上流側にあったのが「今戸の渡し」で、渡し自体も新しいらしく、一つ上流の白鬚橋のところにあった「橋場の渡し」より新しいので「今」という文字が取り入れられたようだ。「寺島の渡し」ともいわれたという。

この橋のユニークなことは先ず橋詰が二又に分かれたX字型平面だということ。それと両岸の隅田公園を結ぶ苑路を兼ねているので歩行者専用橋ということだ。花見の季節に両岸の桜並木を眺めるにはほどよいカーブが歩いて渡るにつけ景色が変わり目を楽しませてくれることだろう。

13 言問橋(ことといばし)

現在の言問橋より少し上流にあったのが「竹屋の渡し」「向島の渡し」といわれた渡船場である。

関東大震災の震災復興事業として計画された橋で、昭和8年(1933)に架けられている。

在原業平が詠んだ歌「名にし負はば いざこと問はむ都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」で、この橋と思いを重ねてしまいがちだが、その橋は現在の「白鬚橋」のこと。創業明治4年(1871)という橋詰の茶屋の機知に富んだ名物「言問団子」が橋の名前の由来とも聞くが定かでない。

「ゲルバー橋」といわれる構造で地盤の不安定なこの下町に中央部に長大スパンを可能にしている。すっきりした直線で一跨ぎした姿は、左岸に見える「スカイツリー」の垂直線と実に好対照でベストアングルではないだろうか?(ちなみに同じ下流に架かる「両国橋」も同じ構造形式である。)

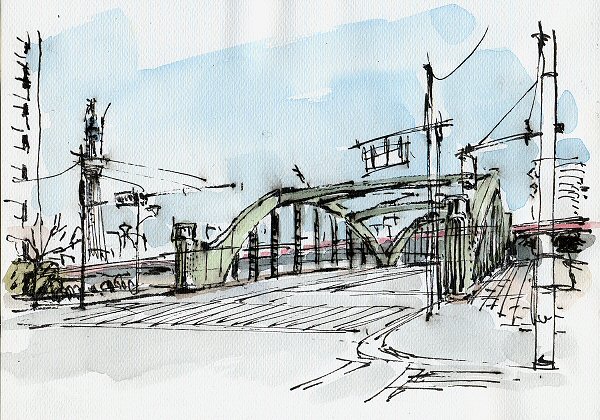

東武鉄道伊勢崎線隅田川橋梁

このあたりにあったのが「山の宿(やまのしゅく)の渡し」で浅草寺の参拝客・花見客で賑わった渡船場だ。「花川戸の渡し」「枕橋の渡し」とも呼んだようだ。

この橋は隅田川の東端までだった東武線が浅草まで延長するために架けられた橋で、昭和6年(1931)からのものである。東武線浅草駅を利用された方はお気づきのことと思うが、プラットホーム東端は極端に狭い。川に隣接した駅であるためで、橋から複数のプラットホームに分岐するためにはやむを得ないことなのである。そのため本来設けてはならない橋の上に切り替えポイントが設置されている。例外的処置だとのことで、そのためか橋での速度はいたって安全運転?低速運行である。

14 吾妻橋(あずまばし)

少し下流に下ったあたりらしいが「竹町(たけちょう)の渡し」があったところ。「駒形の渡し」とも呼ばれていたようだ。

浅草寺雷門の前を通る「雷門通り」が東に渡る橋である。そのため「東橋」転じて「吾妻橋」というのが名称由来だろうか? 最初に架けられたのは安永3年(1774)というから、隅田川では古い橋である。浅草という繁華街が偲ばれるものである。そして明治20年(1887)には隅田川最初の鉄橋として架橋されている。当時から歩道橋・車道橋・市電鉄道橋として機能していたというから見事なものである。現在の橋は関東大震災以降のもので昭和6年(1931)に架け替えられた。

この浅草の賑わいは現在の「スカイツリー」人気に拍車が掛かり、橋の上はカメラを手にした人で大混乱。スケッチは遠慮して遠景となった。

15 駒形橋(こまがたばし)

少し上流に「駒形の渡し」があったところ。

関東大震災後の復興計画により昭和2年(1927)に現在の橋がはじめて架けられた。その西詰めは「駒形堂」があった場所でその名前が付いているが、当の駒形堂は関東大震災時に消滅してしまった。現在は橋のたもとに小さなお堂が建って当時を教えてくれている。

白鬚橋あたりにも浮かんでいたが、このあたりには屋形船がたくさん停泊していて、荷物の出し入れで忙しくしていた。大寒に入っているというのに船遊びするといういなせな客人が居られるようだ。

駒形堂

台東区雷門二丁目二番二号

「浅草寺縁起」によると、創建年代は朱雀天皇の天慶5年(942)で、建立者は安房守平公雅(あわのかみたいらのきみまさ)。名称由来には、

1)隅田川を舟で通りながらこの堂を見ると、まるで白駒が馳けているようなので、「駒馳け」の転訛。(江戸名所図絵)

2)観音様へ寄進する絵馬を掛けたので「駒掛け堂」と呼んだのか訛る。(燕石雑誌)

3)駒形神を相州箱根山から勧進したのに因む。(大日本地名辞典)

これらの説がある。本尊は馬頭観世音菩薩。

葛飾北斎・安藤広重らによって、堂は絵に描かれた。小さくとも、江戸で名高い堂だった。当時の堂の位置は現駒形橋西詰道路中央部付近。堂は関東大震災で焼けた。

平成4年11月

台東区教育委員会

駒形堂掲示板より

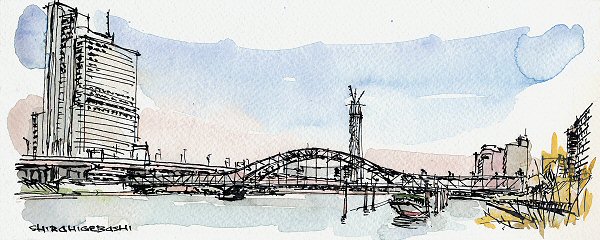

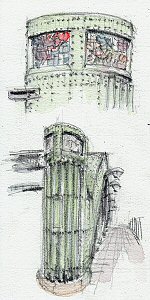

16 厩橋(うまやばし)

この橋のあたりは「御厩河岸の渡し」ともいわれた「御厩(おうまや・おんまい)の渡し」があった。右岸には江戸幕府の「浅草御米蔵」があり、その北側には専用の厩があったのが名前の由来。

この渡船場は不名誉にも「三途の渡し」とも呼ばれていた。それだけ事故が多かったということだろうか、明治7年(1874)には地元有志により架橋された。民営の悲しいところで有料であっても維持管理が十分出来ず、明治26年(1893)には東京府により道路計画に併せて鉄橋に架け替えられている。

現在の橋は関東大震災の復興計画によるもので昭和4年(1929)に完成している。着工が大正15年(1926)ということなので、まさにアールデコ最盛期の計画となる。この時期に架け替えられた名橋・美橋といわれる「清洲橋」「永代橋」と肩を並べられるもの、いやそれ以上に当時の雰囲気を見事に表した独自なデザインは名橋と称えたい。特に注目したいのは、見事な三連タイドアーチの端部・親柱に相当するところで、アーチ橋の鉄骨を流線型に処理し、さらにその頂部に風を切るかのように取りつけた照明灯である。アール・デコの一つの様式、ストリームラインでまとめられている。(右図参照)

そして圧巻なのはその照明灯がステンドグラスになっていて夜に点灯されるとボーッと存在を示すのだ。しかもその絵柄がこの「厩」に掛けて「馬の絵」とは! しかし慌ただしい現代人は、このことはほとんど無視して通り過ぎているようだ。かく言う自分も、夕方の復路で初めて発見したことで街が明るすぎるのだ。ヘッドライトで前方だけを凝視している目には決して映らないことだろう。

▲Back to Map

「蔵前」について

「蔵前」とは東京都台東区の隅田川西岸の地区で、厩橋(うまやばし)から蔵前橋の少し下流までを指す。

江戸時代に隅田川河畔を埋め立て、幕府の米蔵(浅草御蔵)が造られた。(1620年) その蔵の前と言うのが「蔵前」という地名 の由来で、当時の絵図によると陸揚げされる八本の堀が船着き場に造られているのが見られる。 対岸の「御竹蔵」は幕府専用の広大な資材置き場で、広い入り堀で隅田川に繋がり、周囲を堀で廻らした場所となっている。竹蔵というほどだから竹材置き場だと推察するが、それにしても広大な面積を占めているものだ。

赤ゾーンは浅草御蔵 緑ゾーンは御竹蔵を示す |